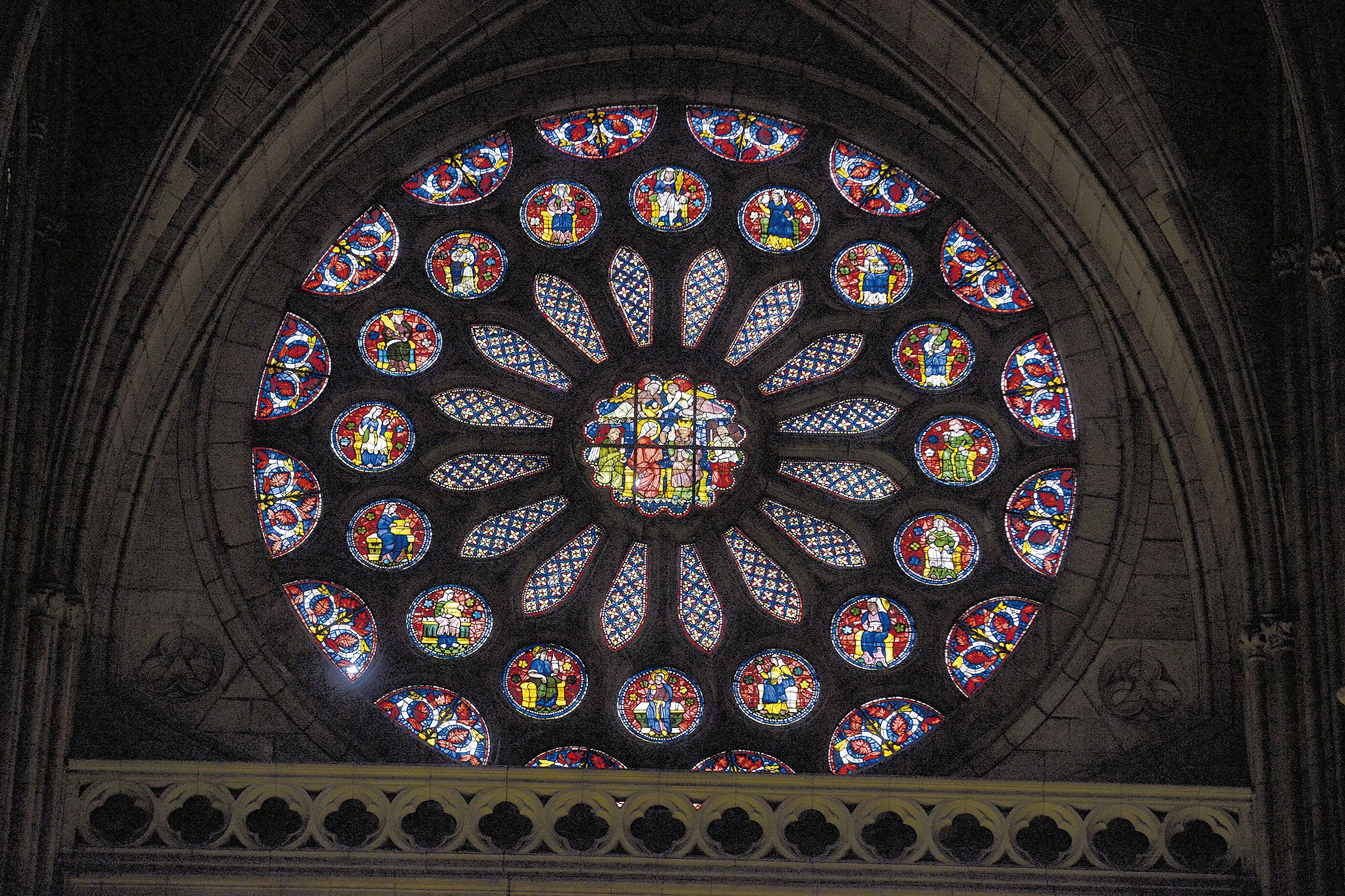

Tenía el cabello tan blanco como la nieve que caía copiosa y lenta sobre ella. Seguía un sendero en medio de un campo yermo que se extendía hasta donde le alcanzaba la vista. En el cielo se dibujó un círculo lleno de colores que descendió hasta situarse a su altura. Dio un paso hacia aquella rueda multicolor y esta empezó a girar vertiginosamente envolviéndola y transformándola en otro color más, en parte de un rosetón. Despertó. Se había quedado dormida en mitad del concierto. Miró disimuladamente alrededor. Margarita y Raúl parecían no haberse dado cuenta de nada y eso la tranquilizó. Las notas del órgano se elevaban hacia el techo de la catedral como buscando una hendidura por la que escapar y envolver las gotas de lluvia que probablemente seguían cayendo fuera. Al salir de casa, creyó que podría llover y decidió regresar por un paraguas. Mientras esperaba el ascensor tuvo el presentimiento de que aquella noche iba a ocurrirle algo que iba a cambiar su vida. Pensó llamar a Margarita y decirle que fueran al concierto sin ella porque le dolía la cabeza, pero cuando metió la llave en la cerradura, resolvió que debía dejar de hacer caso a sus presentimientos, no ahogarse en un vaso de agua. Nada más salir a la calle empezó a diluviar. Habían quedado en una cafetería. Margarita y Raúl la esperaban en una mesa, delante de un café con leche. Ella pidió lo mismo. Conocía a Margarita del trabajo y no se podía decir que fueran propiamente amigas. No aún, según su punto de vista. La relación que mantenían no iba más allá de quedar para ir juntas a los conciertos del Festival de Órgano que se celebraba todos los años en la catedral. Fue Margarita, cuando le preguntó un día qué planes tenía para aquella noche y responderle que ninguno, la que la invitó a que les acompañase, a ella y su marido, hasta la catedral a uno de los conciertos. Por no ser descortés, aceptó, y aquello se convirtió en una cita obligada, a partir de entonces, todos los años. Habían quedado en una cafetería antes de los conciertos y también aquello era una parte más del ceremonial de su relación, como acompañarla a casa después de dejar la catedral. Una rutina más en una vida rutinaria que daba vueltas como la rueda de la jaula de un hámster.

Margarita tenía su edad, pero Raúl era unos cuantos años mayor. Era un hombre discreto, más bien reservado, con algo inquietante en su mirada. Era como si la estudiara como un lagarto a un insecto desde unos ojos fríos, los de alguien con una sombra oscura en su vida. Y ella no solía equivocarse en sus presentimientos. Desde el primer momento, le llamó la atención que se esforzara en mostrarse igual de obsequioso que un vendedor de seguros. Aunque quizá solo quería agradar a su mujer. Que la relación entre los tres no fuera más allá de aquellas citas, lo atribuía a que no le caía bien a Raúl, a pesar de sus continuas muestras de amabilidad. Muchas veces pensó en buscar una disculpa para cortar con lo que se había convertido en una obligación, en una relación estancada sin ningún aliciente, pero su maldita educación, o quizá la curiosidad –la curiosidad la perdía, como al gato– por averiguar que escondía Raúl tras aquella máscara de personaje atento, la llevaba a aceptar todos los años la misma invitación de Margarita.

Llegó a casa y lo primero que hizo fue ponerse el pijama y la bata. Buscó el coleccionable que tenía sobre la catedral. Quizá el sueño del rosetón era una invitación, una simple invitación a mirar qué habían escrito sobre él. El artículo dedicado a las vidrieras no decía nada concreto sobre aquella con la que había soñado. Sin lograr encontrar ninguna relación misteriosa entre la vidriera y el sueño –su inclinación esotérica no la inquietaba, a diferencia de su morbosa curiosidad– decidió que ya era hora de cenar cualquier cosa. Unos espárragos con mahonesa, un huevo pasado por agua y un yogur de coco estarían bien (mejor prescindiría de la mahonesa, debía bajar el kilo que había cogido de más). Miraba el borboteo regular del agua donde se cocía el huevo cuando llamaron por teléfono. Antes de cogerlo, colgaron. Fue incapaz de recordar qué pensaba mientras miraba hervir el agua en la cazuela. Resultaba un estado de ensoñación en el que parecía estar a punto de encajar las piezas sueltas de un puzle: una serie de pensamientos inconexos que se sucedían, así y todo, con la lógica de un razonamiento aparentemente impecable y preciso. Quizá había estado muy cerca de descubrir algo importante. Volvió a sonar el teléfono. Esta vez no colgaron. Al otro lado se escuchaba una respiración entrecortada, la de un jadeo que iba en crescendo. Colgó. Otra llamada de aquel pervertido que llevaba ya un tiempo molestándola. Mañana lo denunciaría. Ese era el cambio presentido en su vida: aprender a decir basta de una vez. Nada más despertarse, sin desayunar, se dirigió a comisaria. Apenas durmió y todo le parecía irreal. Los dueños de los perros agachándose a recoger las cacas de sus mascotas, los barrenderos barriendo colillas y las madres acompañando a los niños al colegio, eran imágenes que le costaba procesar. Como si las viera por primera vez, desplegándose ante ella igual que en un bestiario medieval, extrañas y amenazadoras. Al ir a desayunar fue cuando lo vio. Raúl con una cartera de ejecutivo bajando del coche y dirigiéndose a la entrada del Sex Shop. Se movía como si le urgiera un deseo inaplazable. Sintió que estaba a punto de materializarse la revelación que intuyó anoche mientras se hacía el huevo. La mirada turbia que le había dirigido al descubrirla, antes de entrar en la tienda, denunciaba cuál era su secreto: él era el acosador. Y es que sus presentimientos casi siempre estaban bien encaminados, pero seguro que había algo más. Casi siempre había algo más.

Basado en la fotografía del artículo ‘Matías Laviña y el Rosetón Oeste de la Catedral’ aparecido en LNC el 22 de febrero de 2022.