Hipótesis, leyendas, fábulas, cuentos… No seré yo el que caiga en la tentación de alimentar las fantásticas fantasías que se han creado a la sombra de sus artísticos volúmenes y geometrías. Por eso imploro a santo Tomás con el fin de que me dé las fuerzas necesarias para ver y creer y meter los dedos en la llaga de lo tangible, la única verdad que se manifiesta en las publicaciones consideradas serias, en las voces responsables y en los planos y documentos de un genio, Antonio Gaudí, al que sin fundamento alguno criticaron en León y en Astorga –dos de los lugares, junto a Comillas (Santander), donde dejó su impronta fuera de su Cataluña natal–.

Ni la Casa Botines se cayó –como insinuaba un coro de ‘malvados angelillos’ machaconamente– ni el arquitecto dejó a la luz de dos velas los compromisos adquiridos con los promotores de ese gran edificio que parece un castillo medieval hecho con bloques níveos. Hielo fosilizado, es un decir, procedente de las guaridas donde el viento del norte azota nuestras montañas invernales: sillares de piedra caliza de Matallana y de La Pola de Gordón, en contraste con las tejas de pizarra pico pala (negras como el carbón de nuestras minas) utilizadas en la cubierta –a cuatro aguas–; en los techos abuhardillados que rematan esas ventanas que parecen almenas, de la tercera planta, y en los pináculos cónicos de las cuatro torres. Un sabroso bombón que suscitó críticas destructivas, envidias y pleitos prácticamente desde el minuto cero en el que sus dueños, Simón Fernández Fernández y Mariano Andrés González Luna –representantes del Banco Hispano-Colonial, dueños de una casa de cambio y de un almacén de tejidos (fundado y en sociedad por el comerciante catalán –¡atención!– Juan Francisco Ramón Homs y Botines)–, decidieron trasladar su sede desde la plaza Mayor a las inmediaciones del palacio de los Guzmanes y el de Villasinta. Palacios de los siglos XVI y XVII, respectivamente, situados a la orilla de la calle San Marcelo o, popularmente, Cristo de la Victoria, hoy calle Ancha. La misma callejuela serpenteante y estrecha que sirvió para dar una mayor vida al casco antiguo de la ciudad al «abrir un ancho hueco» –el ensanche, lo llamarían con el tiempo– que alargaba las intenciones de sus pasos hasta sobrepasar el río Bernesga y detenerse a las puertas del futuro que el primer tren, procedente de Palencia, trajo a León aquel 23 de agosto de 1863.

Fernández y Andrés, en cualquier caso, habían comprado a Francisco de Borja Téllez-Girón y Fernández de Velasco –duque de Uceda– y a sus dos hermanas, Rosario y María de la Piedad, un solar (con charca incluida) de 2.390,50 m2, colindante al palacio de los Guzmanes, que llegaba hasta lo que hoy es la plaza de San Marcelo. El primer contratiempo no tardaría en aparecer. En 1887, uno de los vecinos, Eleuterio González del Palacio, interpuso en el Ayuntamiento un pleito porque –según su criterio– el edificio a realizar era un «atentado contra el ornato público» y, además, dejaría «sin lucimiento la fachada del palacio» (se refería, claro está, al palacio de los Guzmanes). La resolución judicial, con una drástica reducción constructora a tan solo 800 m2, llegaría en 1891. Ese mismo año Antonio Gaudí, al que por amistad con el señor Botines se le había encargado el proyecto, tuvo que rehacer los planos de tan compleja obra. Un edificio con cuatro frentes, una isla paradisíaca, en cuyo interior debería tener un amplio semisótano y bajo (para los despachos y almacenes del negocio textil) y tres plantas de viviendas: una para cada propietario, en la primera, y doce más para los futuros inquilinos, en la segunda y tercera. El desván, otra de las piezas importantes, se utilizaría para dar cobijo y uso al personal de servicio.

La primera piedra se colocó el 4 de enero de 1892 y, casi al mismo tiempo, aparecieron nuevas y lacerantes críticas, tales como que si la cimentación no era la adecuada (de ahí el dicho ‘Botines se cae, Botines se cae’) o «qué sabrán estos catalanes de levantar un gran edificio en León, con la climatología adversa que tenemos» (lo decían los arquitectos y los constructores porque Gaudí trajo a León a su equipo de maestros y oficiales al completo). El edificio se terminó 10 meses más tarde: noviembre de 1882. Aunque…

La fachada de ‘Casa Fernández y Andrés’, más tarde ‘Casa Botines’ –dando protagonismo al apellido del socio fundador de la empresa de ambos–, no sería rematada hasta el 15 de septiembre de 1883, casi un año después. Le faltaba la colocación de la escultura de San Jorge y el dragón. Una obra singular que, diseñada y modelada en yeso por el escultor catalán Llorenç Matamala i Piñol, amigo de Gaudí, fue labrada por Antonio Cantó, responsable de la cantería.

Dejando al margen los dimes y diretes sobre el significado que Gaudí pretendía ofrecer con la instalación de esta escultura, ofreceré dos datos contrastados que me resultan muy significativos: el propio Llorenç –vestido con una camiseta, ceñida por un cinturón de cuero– se recreó en su figura para elaborar la de San Jorge, mientras que para el modelo del dragón se utilizó el existente en uno de los contrafuertes de la Catedral de la Sagrada Familia (Barcelona), todavía en construcción.

Esta escultura mantenía, en secreto, una parte interesante de la historia de tan singular edificio. Y a ello voy.

El 14 de octubre de 1929 la entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León compró el edificio para fines comerciales y, además, allí trasladó la sede social que inauguró el 20 de julio de 1931. Hubo primeras y amplias reformas manteniendo, eso sí, la esencia constructora de Gaudí. Unos años más tarde –el 3 de agosto de 1951–, la dirección de esta entidad se reunió para determinar qué hacer con la estatua del santo y su malvado (hambriento) y gigantesco saurio, ya que se había desprendido «un trozo de la mandíbula superior del dragón». En dicha reunión se decidió proceder a la «reparación de la figura en piedra de Sant Jordi, sobre la puerta principal». Reparación que se hizo, sí, pero sin resultados positivos, ya que, al poco tiempo, fueron el brazo y un trozo de la lanza los que se desprendieron de la figura. Ante tan drástica situación y con el fin de evitar peligros mayores, el 21 de noviembre de 1952 la dirección de dicha entidad ordenó el desmonte del pedestal de San Jorge y el dragón, trabajos que se realizarían durante el mes diciembre de 1952. Y con ellos… ¡Oh! Sorpresa: detrás de la escultura apareció un tubo de plomo en cuyo interior se protegían dos planos –los únicos existentes– de la ‘Casa Botines’ (planta y alzado firmados por Gaudí, por el responsable del Ayuntamiento –aprobando el proyecto–, y por los propietarios), varios ejemplares del periódico leonés ‘El Campeón’ (de enero y febrero de 1892), monedas y un acta en la que los promotores dejaron constancia de varios datos relacionados con la edificación.

En agosto de 1953 encargaron al escultor Andrés Seoane una segunda copia, que hizo primero en barro. Pero… Por circunstancias que se desconocen, la dirección de la Caja de Ahorros no aprueba aquel trabajo (magnífico, lo aseguro, al verlo en una de las copias fotográficas de las que dispongo). A efectos públicos prefirieron mentir, comunicando que el maestro se encontraba enfermo, y así justificar el encargo a un nuevo escultor: Rafael García Morales. Rafael, efectivamente, hizo el boceto en Madrid, pero… Al final, volvieron a acudir a Andrés Seoane, quien aceptó hacer la copia en piedra, con el modelado de Rafael, aunque con condiciones: que antes le pagaran el importe de su trabajo en barro (unas 1.500 pesetas, que se las abonaron en concepto de ‘extra’ por su buen hacer). La copia de San Jorge y el dragón, tallada en un bloque de piedra procedente de Escobedo (Cantabria) era una realidad. Y antes de instalarla en la posición que hoy ocupa, en un nuevo tubo incluyeron para la posteridad un ejemplar de los tres periódicos leoneses: la ‘Hoja del Lunes’ (del 4 de junio de 1956), ‘Proa’ y ‘Diario de León’ (ambos del 5 de junio de 1956).

Museo Casa Botines Gaudí

Fue en abril de 2017 cuando los responsables de la Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS) decidieron recuperar la Casa Botines con el fin de aprovechar su espacio para la conservación, investigación y difusión de la historia y características del propio edificio, así como de la figura de su arquitecto –Antonio Gaudí– y de las colecciones de bellas artes, documentales y bibliográficas propias. Nació así el Museo Casa Botines Gaudí.

Antes de entrar en él, permitidme un par de detalles a pie de calle: la verja que protege el foso, realizada en los talleres de Kessler, Raviada y Cía., de Gijón, se remató con un ‘bordado de púas’ defensivas del foso, que me recuerdan en exceso a las de los erizos en estado puro y natural defendiéndose de sus… depredadores. Asimismo, hay que observar con atención (y pasión) las dos hojas de hierro forjado de la puerta principal que, para mí, además de espectaculares, lo son más cuando mis ojos vuelven a descubrir en el interior del cuadrilóbulo, de su remate superior, el símbolo puro de la ciudad y provincia. Ese león rugiente, con colmillos y garras amenazantes, aprovechando el viento del norte, podría incluso –fijaos bien– destruir a cualquier dragón incapaz de iluminar con sus llamas el diminuto abismo de un cáliz vacío, sin vino y sin milagros. Con este enorme detalle de poner al rey de la selva «defendiendo la entrada» de tan excelsa edificación, quiero creer que Gaudí pensó en honrar, con su genial sencillez, al pueblo de León y sus grandezas históricas; obró en consecuencia, entregando su confianza para el diseño de la forja a Juan Oñós, con la colaboración de un leonés, Bernardo Valero, responsable de las rejas de las ventanas del foso. Espectaculares, en cualquier caso, las formas y detalles de la forja, con sus tramas de rombos y/o piezas afiladas y cintas onduladas, sujetas, muchas de ellas, con remaches que ofrecen señales inequívocas de una palpable robustez. Forja que, de igual forma, se ha de descubrir en el interior, especialmente en las barandillas de las escaleras.

¿Entramos? Ahora sí…

Tras alcanzar la cima de los nueve peldaños, nueve, de la vieja casa de Fernández y Andrés; traspasar la puerta de entrada y cumplir con los requisitos de acceso, el espectador, sin más demora, se va a encontrar con todo un mundo gaudiniano. Inédito. Espectacular. Grandioso. Ese espacio amplio, luminoso, con las vigas de hierro del techo apoyadas en unos capiteles de piedras con formas geométricas; la carpintería en las escaleras (con asientos en algunos de los rellanos para descansar) y pasamanos (con un diseño ergonómico alucinante); las puertas y las 365 ventanas (una por cada día del año, que son más amplias en los pisos inferiores con el fin de asegurar una mejor iluminación natural), inspiradas, algunas de ellas, en las de la Catedral gótica de León. Puertas y ventanas con todos sus complementos gaudinianos: mirillas circulares de bronce, tiradores, herrajes, pestillos o cierres, inspirados en la naturaleza (vegetación, raíces, mariposas…). Y los patios. Esos espacios realizados en forma de embudo para facilitar la entrada de la luz y del aire en todas las alturas, pero también para que la propia aireación natural –debido precisamente a esa forma de embudo– genere una especie de torbellino, corriente, de sobrada utilidad en los interiores.

Muebles de época en estancias espectaculares (como la consulta de uno de aquellos primeros dentistas), reproducciones de los muebles gaudinianos, fotografías a gran escala, maquetas funiculares (inventadas por el genio, viendo el resultado en un espejo), chimeneas de forja, utensilios de cocina y baño (con uno de los primeros inodoros utilizados en la ciudad de León) o las vidrieras (de David López Merille, Luis García Zurdo o de José F. Castrillo). Todo eso y más se va a encontrar el que decida entrar y disfrutar de este museo.

El Museo Casa Botines Gaudí ofrece, además, una selecta exposición de obras de arte (cuadros y esculturas), con un amplio catálogo. Allí se pueden admirar obras de Francisco de Goya, Joaquín Sorolla, Ramón Casas, Salvador Dalí, Raimundo de Madrazo y Garreta, Vicente López Portaña, Modesto Llamas Gil, José Cusachs y Cusachs y un largo etcétera. Un museo vivo, cuya dirección se preocupa de ofrecer sus espacios para exposiciones temporales, presentación de libros, conciertos, talleres infantiles, conferencias o actos teatralizados periódicos relativos al mundo de Gaudí y a su época.

Estancia destacada

No fue fácil decidirme pero, en cumplimiento con el guion establecido, tenía que hacerlo y, además, deprisa, muy deprisa porque me encontraba tan emocionado en el interior de este gran museo que, una vez más, casi me dejan dentro. Minutos de reflexión y… Fueron mis musas, mis fieles compañeras de viaje, las que decidieron que, al final, no debería destacar una obra en particular sino una estancia completa: la denominada por el museo como ‘El Sotobanco’. La ‘guinda’ de un gran pastel, se mire por donde se mire.

Y toca mirar y disfrutar del corredor, allí existente, en el que Gaudí demostró, una vez más, su capacidad creativa a través de la madera (y de sus tonalidades). Pasad, pero no tengáis prisa en recorrer esos pocos metros, salvo que no os interese ver las alucinantes geometrías marcadas en el suelo, paredes y techos. Y al llegar al fondo, justo en el corazón de la torre nordeste, mirad a lo alto, no para ver las estrellas sino la realidad más pura e ingeniosa del genio: la estructura de madera que utilizó para realizar la cubierta de la torre. Son maderas de castaño y de pino, abrazadas entre sí, sujetando el peso, sosteniendo los volúmenes exteriores, causando delirios de belleza. Espectacular.

Y, dejando al margen otros importantes detalles (como las copias facsimilares de los planos del edificio, encontrados detrás de la estatua de San Jorge y el dragón), en la gran sala abuhardillada de ‘El Sotobanco’ se encuentran cuatro elementos de los que no puedo, ni debo, olvidarme: dos cuadros, una alfombra y una lámpara.

¿Lámpara espectacular? Sí (lo tengo claro). Esa lámpara, para mí, parece estar navegando en medio de una tempestad inexistente, aunque… Si escucho con atención, oigo las olas del viento empujándola. Será por sus medidas (cinco metros de largo); será por sus formas (onduladas) o será, tal vez, porque el aluminio, envuelto en pan de oro, sostiene la línea de flotación de los ojos hacia ella… intensamente. El caso es que el alemán Ingo Maurer (1932-2019) –su diseñador– se esforzó en hacer, sin duda alguna, una gran escultura colgada del techo para romper las tinieblas del suelo con su luz. Y lo consiguió. Espectacular. Debajo de ella…

Los pies de los visitantes/espectadores, allá arriba, no pisan la hierba verde de las praderas y montes por donde pastaron determinadas ovejas, pero sí la lana de tres tipos de algunas de ellas: de Tierra de Campos, de Nueva Zelanda y de Mallorca. Tres.

Fueron tres las clases de lana que utilizó uno de nuestros artistas multifuncional más internacionales, Paco Chamorro Pascual, para confeccionar el hilo de la lana a emplear. Maestro de taller de tapices y alfombras, en aquella época, efectivamente consiguió realizar una ‘alfombra mágica’. Mágica por varios motivos: porque el color gris (el predominante) y los azules (tres tonos diferentes) se consiguieron con los tintes adecuados, después de ser tratados y supervisados personalmente por nuestro artista en Madrid; porque los nudos turcos empleados, de forma manual, sobrepasaron los 9.000.000; porque su peso supera los 425 kg y porque con sus medidas te entran escalofríos: mide 11 m x 9,5 m, lo que da un resultado superior a los 100 m2. Alucinante. Y lo es más sabiendo que se realizó en Casablanca (Marruecos) y que hasta llegar a León pasó por Tánger, París y Madrid. Con semejante peso y volumen, otra de las odiseas fue elevarla «de la tierra al cielo» y para ello hay que imaginárselo con una excesiva carga de sufrimiento: se empleó una grúa, sí, para ser arrastrada por la estrecha escalera, pero se usaron, eso también, los ‘empujones y los golpes’ sabios de la inteligencia humana para sobrepasar cada descansillo y traspasar una puerta, la definitiva, antes de extenderla en aquella amplia estancia donde ‘sus mágicas alas’, por fin, echarían raíces.

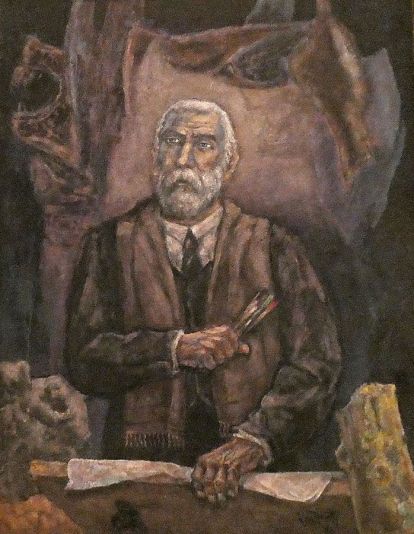

El cuadro que el autor leonés (de Milagros –Burgos–) hizo sobre Antonio Gaudí, colgado en una de sus paredes laterales, me causa dudas: ¿Es realmente Gaudí o es una mezcla del escultor catalán y de él mismo? Porque así de maravilloso es el arte, no lo sabremos nunca, pero aún hay más: ¿Qué ‘pinta’ Gaudí sosteniendo unos pinceles y un plano, que bien pudiera ser un lienzo? ¡Oh…! Lo que sí intuyo son los detalles gaudinianos que el pintor dejó de muestra detrás del retratado. Y lo que sí sé, y por eso os lo cuento, es que este cuadro, de 1998, fue el último importante que Vela Zanetti realizó en su vida, ya que, dejándonos su extenso legado en la Tierra, él se fue para siempre el 4 de enero de 1999. También sé que Vela Zanetti no se encontraba satisfecho con el resultado de «las manos de Gaudí». Una obsesión más de un autor perfecto, sincero y digno que solicitó a los responsables de la, entonces, Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, que una vez colgado el cuadro le dejaran volver a retocar aquellas manos. Un perfeccionista. Un artista inmortal. Otro genio. Fin.

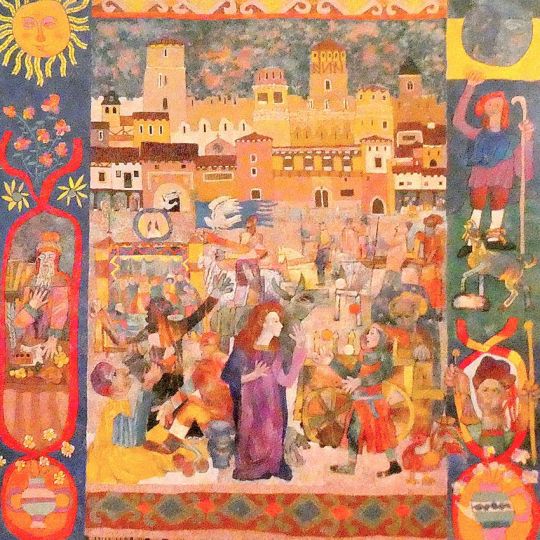

Para el final me he guardado un as en la manga, lo reconozco. El maravilloso cuadro de Luis Zurdo, colgado justo en el lado opuesto al de Vela Zanetti, era para mí el alma que alimentaba mi espera cada vez que, de forma profesional o personal (casi a diario, de lunes a viernes), acudía a la oficina de la entidad bancaria situada en la calle la Rúa, de donde procede. No me importaba esperar a la cola hasta llegar a la caja porque, aquel lienzo o tapiz –me gustaba jugar al juego de la duda– era el soporte cultural que conseguía apaciguar las prisas del momento. Aquel lienzo me alegraba los minutos de espera en colores, mientras avanzaba hacia el sombrío nido de los dineros. Allí, mirándolo, me iluminaban el sol y la luna. Y, a los márgenes de mis recuerdos, contaba con las explicaciones de un viejo alquimista, un pastor y la dama de la justicia por encima de dos jarrones (vida y continuación de la vida) con flores frescas (belleza y fragilidad de la vida). Y en su centro… En el centro de tan bello cuadro veía (y continúo viendo) una parte de mi antigua ciudad (las murallas con el Torreón de los Ponce sobresaliendo); la Torre del Gallo, de San Isidoro; o el final de la estrecha calle de la Rúa, con el convento de las Concepcionistas, justo en la misma orilla de los soportales de la Plaza del Grano. Plaza aquella, donde las palomas (en las alturas) y uno de los simbólicos gallos de nuestras vidas cazurras (en tierra firme) miraban y escuchaban el paso de unos caballeros con prisa, el rebuzno de un asno, el arte de un malabarista, el trasiego de un carromato de trigo o el frescor que generaba el trasiego del vino en la garganta de un sediento hombre de campo. La dama de pelo rojo siempre, siempre, me pareció que era la única persona que ponía un poco/mucho de cordura en un ambiente tan estresante y ruidoso en aquel mundo romántico y, a pesar de todo, tranquilo, donde todos se conocían y todos disfrutaban de una ciudad… viva. De hecho, podéis creerme, con aquellos pensamientos, por fin, había alcanzado ya mi meta (la caja bancaria) donde, tras los cristales transparentes, al parecer, había tanto dinero que… nunca, nunca, se acababa.

Con este párrafo, lo que sí doy por terminado es el artículo que he dedicado, con no poco esfuerzo, a hacer de la obra de Gaudí, en León, una invitación sincera para que tú, lector, dispongas, tal vez, de un pequeño soporte útil antes de que te decidas a visitar, en primicia o una vez más, este magnífico Museo Casa Botines Gaudí. Yo, te lo aseguro, volveré porque, sin salir de León, me interesa continuar descubriendo nuevas y mejores sensaciones de aquel gran genio que lo fue, lo es y será, por los siglos de los siglos, Antonio Gaudí.