«Terminado el edificio quedó como la construcción más importante de la ciudad y el almacén que la motivó, por encima de los de Madrid, Valladolid y Asturias […] Aun hoy día, después de sesenta años, además de su valor artístico, conserva el prestigio de obra bien construida, sin una grieta, a pesar de los augurios de sus comienzos». ¡Y eso que según Martinell se realizó en el término de diez meses!».

(‘Gaudí, su vida, su teoría, su obra’, César Martinelli).

A pesar de la finalidad utilitaria del inmueble, no dejó de diseñarlo también con miras estéticas, dado «el concepto de belleza que Gaudí jamás separó de la arquitectura». [ver artículo de LNC, titulado: Gaudí, el «venerable» estoico (27-05-25)]. César Martinell compara el Palacio Episcopal de Astorga -y su finalidad espiritual a base de una serie de cuerpos que marcan un acusado ritmo vertical- con la Casa Botines (1892-1893), donde la unidad se logra con una sola masa cúbica «limitada por cuatro extensas fachadas, con cubierta apiramidada sin expresión especial, subrayada la unidad con cuatro torreones angulares terminados en agudos chapiteles, como hitos del conjunto; en las fachas predomina el ritmo horizontal mediante tres gruesas impostas…». (‘Gaudí, su vida, su teoría, su obra’, César Martinell).

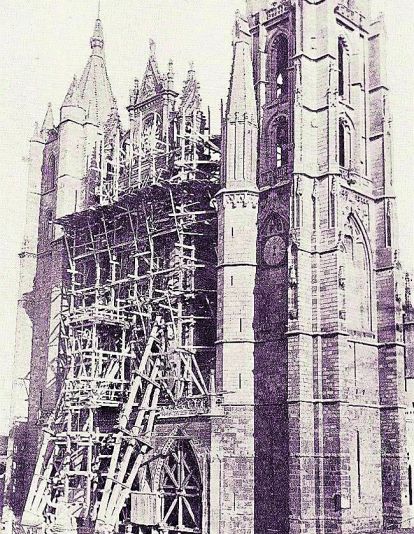

Por aquel entonces —hablamos del año 1893–, en la ciudad de León residía una pléyade de arquitectos, algunos en ciernes y otros consagrados. Entre estos últimos -los consagrados- figuraban dos ilustres arquitectos, el catalán Francisco Blanch y Pons y el leonés Juan Bautista Lázaro de Diego (1849/1919), quien cerraría el ciclo histórico de la restauración de la «catedral de León», con la apertura al culto un 27 de mayo de 1901. Este ciclo se había abierto el 28 de agosto de 1844, cuando el gobierno del general Narváez, bajo el reinado de Isabel II, decretó convertir a la Catedral de León en el primer Monumento Nacional de España, para justificar así hacerse cargo de la financiación de la llamada «Gran Restauración» del templo.

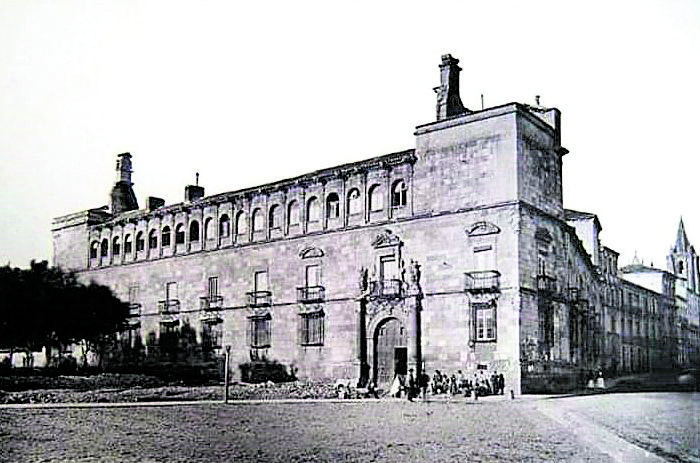

Entre ambos arquitectos se entabló una fructífera rivalidad, que partió de un solo proyecto: el «Palacio de los Guzmanes». Fue considerado un auténtico referente en la arquitectura nobiliaria del renacimiento español, propiedad de la Diputación Provincial de León, desde el año 1881. Tras la adquisición, se dio comienzo a un proceso de urgentes reformas por parte de los arquitectos locales, como Arsenio Alonso Ibáñez. La reforma de las dependencias interiores, como el acondicionamiento del «salón de sesiones», corrió a cargo de Lázaro de Diego –entre 1884 y 1885–, junto a otras de reparación, terminación exterior del edificio y acondicionamiento de los espacios, acometidas entre 1887 y 1889; para luego ceder el testigo a Blanch y Pons, a inicios de 1890 (al ser Lázaro de Diego nombrado arquitecto restaurador de la catedral, en sustitución de Demetrio de los Ríos, fallecido en la ciudad en 1892). En este año, se realizaron las de mantenimiento, tales como la instalación de estufas y colocación de tuberías de cinc, para recibir las aguas de las bajadas de los tejados y así evitar goteras.

Como arquitecto provincial Blanch y Pons realizó numerosos proyectos. En Bembibre proyectó la instalación de un reloj público en la torre de la iglesia parroquial, y, en Ponferrada, Astorga y León, la creación de tres nuevos «edificios penitenciarios». Un ejemplo de intervención del arquitecto provincial los hallaremos en la propia ciudad de León, en noviembre 1893, al firmar el proyecto del nuevo «hospital de San Antonio Abad» (un mes antes, Gaudí firma el cese de las obras del Palacio Episcopal); y el 8 de enero de 1894, al hacerse cargo como nuevo arquitecto diocesano de las obras de la «casa del obispo» de Astorga. No obstante, la mayor de las tareas encomendadas por la Diputación a Francisco Blanch fue la de diseñar proyectos de «escuelas públicas» en localidades como: Valderas, Vega de Monasterio, Toral de los Guzmanes, Gusendos y San Román de los Oteros; con sus aulas correspondientes y dependencias para los propios maestros.

Si Francisco Blanch se encargaba de las obras civiles de la provincia, Juan Bautista Lázaro de Diego acometía la faraónica restauración de la catedral de León. Fue bautizado el 27 de junio de 1849, en la iglesia de San Martín del Mercado, y desde bien joven muestra especial interés por las obras de restauración de la denominada Pulchra Leonina, que en aquel entonces dirigía Matías Laviña (1859/ 1869). Esta temprana vocación por el arte arquitectónico surgió con motivo de la contemplación a diario de las obras de la catedral, algo que le motivaría a realizar la carrera de Arquitectura, comenzando sus estudios en Madrid, en 1867. Obtuvo el título de arquitecto en 1874, a la vez que Lluís Domènech i Montaner, siendo discípulo de Federico Aparici y Juan de Madrazo. En el estudio de este último realizó las prácticas, cuando el maestro sucede a Laviña al frente de la restauración de la seo leonesa, entre 1870 y 1880. De él aprendió las «teorías violletianas» sobre restauración integral (del todo idílica) de los edificios y se inclinó hacia el medievalismo historicista. A finales de 1879, ganó por oposición una plaza de profesor ayudante de dibujo en la Escuela Central de Artes y Oficios de Madrid, viéndose, por consiguiente, cumplida su aspiración respecto a la enseñanza del dibujo.

«Su vocación pedagógica le lleva a formar a jóvenes arquitectos que luego llegarán a ser determinantes en la arquitectura madrileña y leonesa. Así como a multitud de obreros en los talleres de vidriera artística, herrería y talla en madera que montará en la catedral de León para poder finalizar sus obras de restauración […] es gracias a Lázaro como se introdujo en Madrid el nuevo procedimiento constructivo llamado «a la catalana», importado de Barcelona por los maestros y artífices venidos de ella y que él, con buen talento y tras largos estudios y observaciones, lo aplicará a la edificación en Madrid». [Tesis Doctoral (UPM) de Jorge Díez García-Olalla (arquitecto) (2015). Págs. 1120 y 1121].

Vista su vinculación con el arquitecto Montaner y la arquitectura catalana, y aunque nunca fue del agrado del Ayto. de León el que la construcción de la «Casa Botines» tomara cuerpo frente al Palacio de los Guzmanes, las críticas recibidas desde un principio por causa de la cimentación [ver artículo en LNC : Antonio Gaudí & Francisco Blanch (cita con los arquitectos leoneses) 1ª Parte] creo que no pudieron partir de Juan Bautista Lázaro de Diego. Además, el primer contacto con Antonio Gaudí no debió de producirse en León, sino con motivo de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, cuando acudió a ver las obras que su compañero y gran amigo de promoción Lluís Domènech había construido para dicho evento (el Gran Hotel Internacional y el Castillo de los Tres Dragones, dedicado a restaurante; utilizando estructura de hierro visto y cerámica, técnica que veinte años después perfeccionaría en el Palacio de la Música Catalana, en 1908).

Por otro lado, sabemos que Gaudí seguía con enorme interés la restauración de la «catedral de León» y de la misma extraería los argumentos esenciales del «estilo gótico» (con sus evidentes defectos estructurales). En 1893 Gaudí llevaba diez años al frente de las obras del templo expiatorio de la Sagrada Familia, y tras haber desechado un primer proyecto (1885), similar al diseñado por Paula del Villar, estaba pergeñando un segundo proyecto que se conoce como «neogótico» (parte de 1890), en el que busca alcanzar grandes alturas, acentuando la verticalidad.

«Para la solución de las bóvedas, Gaudí se separa definitivamente de las soluciones neogóticas imperantes -aunque sigue empleando las «bóvedas de crucería» –e introduce el «arco catenario» como sustituto del arco ojival». [Antonio Gaudí (proyectos perdidos), Jorge Ibáñez Puche. 2025].

Puede parecernos algo anecdótico, pero con los «arcos parabólicos» consiguió verticalizar en gran medida las cargas de la cubierta, prescindiendo de los arbotantes y botareles, elementos estructurales a los que Gaudí llegó a comparar con muletas. Mas, para la «comprensión matemática» del ordenamiento de las catedrales góticas precisaría de los conocimientos de un joven arquitecto de Reus, Joan Rubió i Bellver, que terminó su carrera en 1893 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona; y que a la larga sería quien aplicaría los famosos e innovadores «arcos parabólicos» a dos encargos de los jesuitas: la iglesia de Raimat (Lérida) y la basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Gijón (Asturias).