Hasta la chiquillería, al salir de las escuelas, voceaba: ¡La casa de Botines se cae!

«Llegó a oídos de Gaudí la noticia de que «un ingeniero» consultado sobre el caso, había contestado: «No sé, no sé» […] Sobre esta cuestión Gaudí ironizó y pidió que todos los «informes técnicos contrarios» le fueran enviados por escrito y firmados para, una vez terminada la casa, exponerlos en sitio visible del vestíbulo y acabar así con las habladurías de los técnicos».

(‘Gaudí, su vida, su teoría, su obra’, César Martinell).

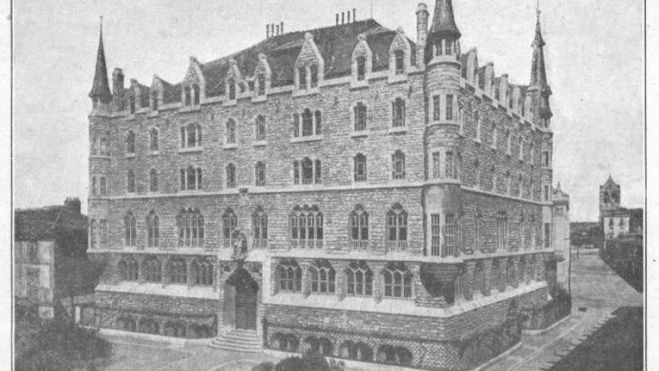

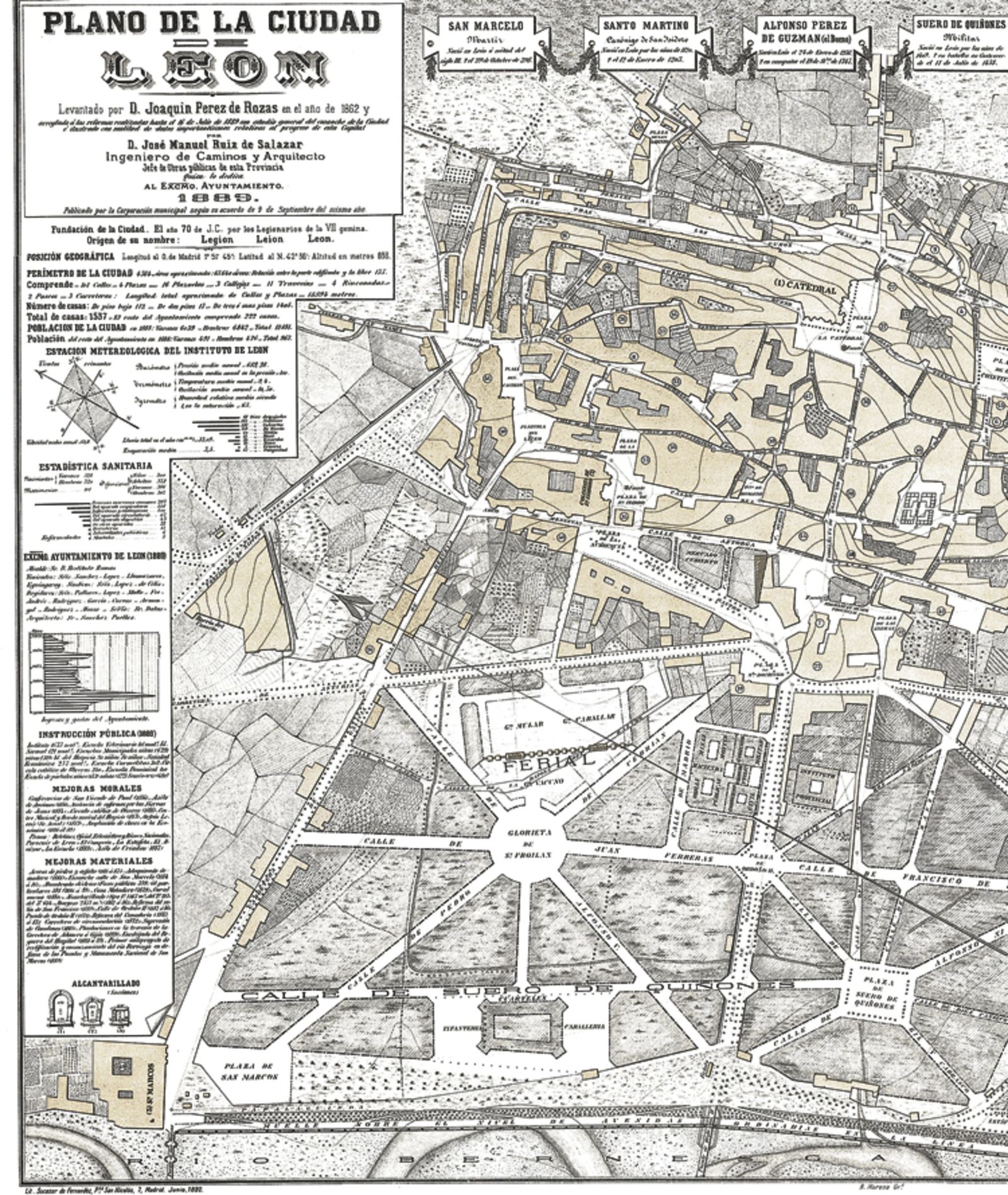

En los últimos años ochenta del siglo XIX, la ciudad de León tenía unos 16.000 mil habitantes. Y a excepción de la magnífica catedral (que estaba en reconstrucción por el arquitecto restaurador Demetrio de los Ríos), el grandioso monasterio de San Marcos, el palacio renacentista de los Guzmanes y la colegiata de San Isidoro, el resto de los inmuebles eran casas sencillas sin alardes constructivos.

Por aquel tiempo -hablamos del año 1892-, la capital leonesa estaba en los inicios de una gran metamorfosis, con el trazado del Ensanche de León proyectado por Ruiz de Salazar, el ingeniero y jefe municipal de obras públicas. Dada la escasa viabilidad del estudio de 1889, el ayuntamiento convoca un concurso siete años más tarde. El segundo proyecto, firmado por los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Pedro Díez Tirado, Manuel Díz Berzedóniz y José María Rodríguez Balbuena, y el arquitecto Manuel Fdez. y Álvarez Reyero, data de 1897; pero, no será hasta un tercer proyecto, que se aprobó en 1905 alrededor de su eje principal, la calle Ordoño II, cuando se materializaría el mismo. Las pequeñas reformas corrieron a cargo del entonces arquitecto municipal Manuel de Cárdenas Pastor, que luego pasaría a diseñar algunos de los edificios más representativos de la ciudad.

De todos estos cambios tuvo conocimiento un arquitecto catalán que acabaría ganándose el respeto y la consideración de todos aquellos de su profesión. No me estoy refiriendo a Gaudí, sino a Francisco Blanch y Pons (Manresa,1845/1914). Tras graduarse en la Escuela de Arquitectura de Madrid se casó con Ángela Cornet i Enrich (lleva el apellido Cornet, igual que el segundo de Gaudí, motivo por el que siempre se hablo en la «familia Blanch» de su parentesco) y fija su domicilio familiar en Reus.

Su principal obra en la localidad de Reus fue el Teatro Fortuny, inaugurado en 1882; en una época en la que los arquitectos ven expedito el «campo proyectual» tras verse reducidas las profesiones de maestros de obras y aparejadores al simple nivel de oficio artesano. La burguesía reusense impulsó este teatro de estilo barroco, cargado y elegante. En 1885 dejó de ser el arquitecto municipal de Reus para optar a la plaza homónima de Salamanca, sustituyendo al arquitecto Juan Morán Lavandera. Tal se constata en el libro Urbanismo de Salamanca en el siglo XIX, y figura al frente de la oficina técnica entre los años 1885 y 1886. Sustituido en el puesto por el arquitecto Manuel Pérez González, en 1887 oposita a la plaza de Arquitecto provincial de León, donde desempeñará el cargo hasta 1913.

El año en que toma posesión del puesto coincide con el encargo que el nuevo obispo de Astorga,

Juan Bautista Grau y Vallespinós (1832/1893) –natural de Reus, por lo que seguramente conoció a Francisco Blanch y Pons-, hace a su paisano Antonio Gaudí i Cornet, para que confeccione los planos del Palacio Episcopal. Gaudí envió los planos firmados en el mes de junio de 1887 al obispo, que los recibió entusiasmado. Los trabajos comenzaron pronto, colocándose la primera piedra el día 24 de junio de 1889, día de San Juan y fiesta onomástica del obispo asturicense. Las obras se iniciaron a buen ritmo, pero hallándose ya muy avanzadas murió el Dr. Joan Bautista Grau, el 18 de septiembre de 1893.

En este intervalo de tiempo, entre 1889 y 1893, Antonio Gaudí se desplazó reiteradamente desde Barcelona a tierras leonesas. «Había perdido el aire elegante de su primera juventud con barba rubia y cabello largo a la moda, y tomando el aspecto burgués que le vemos en el retrato del carnet de la Exposición Universal de Barcelona de 1888: la cabeza al rape y la cara llena, de hombre que le gusta la buena mesa». [Gaudí (su vida, su teoría, su obra) / César Martinell]. Esta afición por la comida, durante su estancia en Astorga, debió de ser de las pocas satisfacciones que le reportó el Palacio Episcopal; pues, si bien vivía con el prelado en cordial amistad, todo lo demás, a excepción de sus operarios catalanes en la obra -incluyo al maestro de obras Pedro Luengo y el contratista Policarpo Arias, ambos leoneses- le causo grandes disgustos, pues las discrepancias con el cabildo catedralicio eran continuas.

Tal como describe César Martinell, uno de los «cuatro evangelistas» que recogieron sus opiniones, «Al tener que ir a León, no quiere proseguir la misma táctica y acude decidido a no mezclarse con los leoneses, que juzga de costumbre dispares con la suya» y una vez en la capital «da prueba de su naciente religiosidad hospedándose en casa del canónigo catalán, amigo suyo, Cayetano Sentís Grau (que contrató, en 1884, a Demetrio de los Ríos la antigua reconstrucción de la capilla de San Marcelo), gobernador eclesiástico…». Así pues, Gaudí decidió no realizar visitas de cortesía, ni corresponder a las que le hicieron arquitectos e ingenieros residentes en León. «Este proceder poco sociable le creó un ambiente de recelo, sobre todo entre los técnicos de la localidad, que no veían con buen agrado la presencia del arquitecto forastero. Así que, al ver en lo mas céntrico de la ciudad la cimentación que daba a la casa, diferente a la allí usada, algunos ingenieros divulgaron por cafés y tertulias que la cimentación estaba mal hecha por no haber empleado «pilotes, martinetes y otras tonterías». (Ibidem).

-¡La casa de Botines se cae, se cae! Voceaba la chiquillería al salir de las escuelas.

No obstante, es justo reconocer que no todos «los leoneses» fueron detractores de su forma de construir. Tanto el arquitecto provincial Francisco Blanch y Pons como el promotor de la «casa Botines», el comerciante Mariano Andrés González-Luna, conocían muy bien la normativa sobre urbanismo con que se edificaban los edificios en el Ensanche de Barcelona (1859); diseñado por Ildefonso Cerdá, fue paradigma de los ensanches decimonónicos en España. El método de «las zanjas corridas» rellenas de mampostería hormigonada era común a todos ellos, y se construían alrededor de un gran patio central, formando una manzana. Esta cimentación, de tipo superficial, utilizando zapatas aisladas o muros de contención perimetrales, solo en algunos casos se reforzaba con cimentaciones profundas como pilotes, especialmente si el suelo no era adecuado para cimentaciones superficiales. A tenor de lo expuesto, es evidente que Gaudí eligió para la «construcción leonesa» la usada tradicionalmente en Cataluña.

Superadas la críticas -incide en ello César Martinell-, la beneficiosa influencia de la «casa de Mariano y Andrés» en la ciudad (nombrada en el Álbum Gráfico: León Artístico y Monumental de 1020 a 1920, como la Casa-Palacio de la señora viuda e hijos de D. Mariano e Hijos) no se hizo esperar, pues, tras la marcha de Gaudí, en octubre de 1893, algunos operarios catalanes -en particular los maestros Mariano Padró (quien quedó algunos años de contratista de obras en la provincia leonesa) y Vicente Simó (que casó y se instaló en la ciudad)- impusieron su maestría en elementos constructivos como la «bóveda catalana»; y otro tanto podría decirse de la implantación del Modernismo en León.

Mientras esto sucedía en la capital, el arquitecto provincial Francisco Blanch y Pons se aplicaba en preservar la obra del Palacio Episcopal de Astorga. En sustitución de Gaudí fue nombrado para paliar en lo posible el deterioro que iba a sufrir el edificio, al no tener cubierta. Se encargó de consolidar las canalizaciones para la evacuación de aguas pluviales -ya Gaudí previsor, había dotado de desagües situados a ras del suelo en las diferentes plantas-, evitando de esta forma la ruina total del edificio. En las «certificaciones de obra» firmadas por Blanch y Pons, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 1894, aparecen jornales del herrero Salvadores, ocupado en labores de tuberías y bajantes.