Antiguos monasterios abandonados sumidos en un silencio que ya no rompe el paisaje con el toque a esas horas canónicas que antaño vertebraban el discurrir del día en los pueblos y campos por los que el sonido de sus campanas se extendía; complejos industriales que los cambios económicos de una época convirtieron en mudos esqueletos que hablan de una prosperidad que se escapó hacia otros lugares sin tener en cuenta las vidas que se llevaban tras de ellos y el olvido que dejaban; minas que nos hablan de un modo de vida que se fue para siempre; pueblos que surgieron de pronto en torno a la creación de nuevos paisajes y que con la misma celeridad que nacieron desaparecieron un día, dejando sus restos abandonados a una suerte incierta;... así comenzó nuestro viaje por la historia de lugares que, en su día, estuvieron llenos de vida y que hoy solo nos muestran muñones y esqueletos de tantas historias que albergaron y que ya solo quedan en el olvido instalado entre paisajes transformados para siempre, mostrándonos unas veces una desolación que nos lleva a pensar en suciedades provocadas, dejándose engullir otras por una naturaleza que reclama con furia lo que un día fue suyo y otro le fue arrebatado por obra de las manos que sobre ella intervinieron.

Cuando alguien muere suele decirse, para consolar a los vivos, que esa persona seguirá viviendo de algún modo mientras haya alguien que lo recuerde. Me gustaría pensar que con los lugares ocurre algo parecido y que aquellos que un día se llenaron de vida seguirán contándonos los secretos de las historias que en otras épocas dieron sentido a su existencia, para que no lleguen a desaparecer del todo. Para eso pueden servirnos las imágenes que se guardan de los mismos, las palabras que, a lo largo del tiempo, sobre ellos se han vertido. Y esas palabras, y esas fotografías, nos llevan hoy a una comarca a la que, particularmente le tengo mucho apego, una comarca a la que estoy vinculada –aunque sea de forma puntual- desde niña. Oriunda de esa comarca leonesa situada en la margen derecha de ese monte mágico que es el Teleno, y que no es otra que la Maragatería, siento La Cabrera como una prolongación de la misma, a través de sus ríos, a través de sus paisajes, y a través del sosiego que siempre que recorro una u otra se instala en mi espíritu inquieto. Ambas han estado presentes en mi vital transcurrir desde niña, y lo han hecho siempre de la mano de la presencia de personas muy cercanas a mi vida, también de actividades que me han acercado a las gentes de esa tierra permitiéndome compartir a través de las mismas su propia sabiduría, su visión diferente del mundo.

Conectada con tierras del Bierzo, Maragatería y Valdería en sus límites leoneses, al igual que también con tierras de Zamora (por Sanabria) y de Orense, la Cabrera es un comarca dividida en dos partes que vertebra sendos ríos: el río Eria (el Ornia de sus habitantes prerromanos) para la Alta Cabrera y el río Cabrera para la Baja Cabrera que se abre hacia tierras bercianas y gallegas, reuniendo en todo el territorio hasta un total de 45 poblaciones, estructuradas en cinco ayuntamientos, cada vez más sometidos a una obligada despoblación que viene dada por el aún considerable aislamiento en el que todavía se mantiene la comarca (a nivel de infraestructuras viarias y de servicios básicos) y la poca salida laboral, a la que ni las explotaciones pizarreras de las últimas décadas han podido hacer frente, llevando a que poco a poco se vayan cerrando cada vez más servicios básicos, incluidas las pocas escuelas que en algunas de esas poblaciones quedaban, como la de Truchas, que este pasado curso ya no abrió sus puertas por no contar con el número mínimo exigido de alumnos para mantenerla en uso.

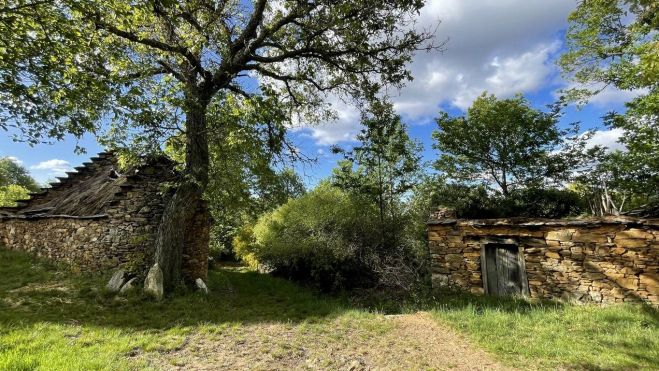

Tal vez haya sido ese mismo aislamiento el que ha hecho que la comarca perviva como un pequeño paraíso natural, en el que podemos encontrarnos cada vez más bosques e incluso monumentos naturales como los lagos de La Baña y Truchillas; un reducto en la que en sus deterioradas poblaciones aún podemos encontrarnos con auténticas joyas de la arquitectura tradicional (a menudo ya en ruinas) que conviven con desafortunadas intervenciones urbanísticas que destruyen el equilibrio que ofrecían los paisajes rurales de antaño. Y es que aquí, como en muchos otros lugares de España, no hemos sido capaces de encontrar la fórmula que –sin renunciar a las comodidades del presente- salvaguarde la riqueza patrimonial del pasado, convirtiendo esta en un elemento de presente y de futuro, como si han sabido hacerlo en otros lugares de Europa, por centrarnos en lo que tenemos más cerca. En cualquier caso, la mayoría de las veces, caminar por los pueblos y senderos de esta bella comarca es como encontrar el aliento de unos versos cincelados a golpe de silencios solo rotos por el rumor del agua acechando en cada rincón o el sonido del viento entre sus bosques, que nos llegan susurrados desde épocas lejanas, aquellas que vienen cargadas de leyendas.

A quienes nos gusta bucear en la historia de los lugares por los que transitamos, no nos es ajeno que de este lugar, tan rico en manantiales y ríos que surgen de sus altos, «robaron» los romanos el agua que transportaron a lugares como las Médulas, siguiendo una compleja red de canales, construida en piedra, para arrancarle a aquella tierra roja el fruto dorado con el que enriquecer el imperio; como de otros muchos yacimientos más humildes que se extendían a lo largo de todo el curso del Eria. E indagando en el origen de su nombre, ese de Cabrera, nos viene al encuentro la leyenda ligada a la silueta del castillo de Peña Ramiro, en la localidad de Truchas, y que cuenta que hubo un tiempo en el que los musulmanes tomaron dicha fortaleza con un gran ejército, una toma con la que no se conformaron las tropas cristianas, en clara inferioridad frente a los sarracenos. Así que, sustituyeron inferioridad numérica por astucia, y aprovechando la oscuridad de la noche (en la que era imposible ver a los atacantes) simularon un asalto nocturno de dichas tropas, que no fue tal sino una embestida provocada de un rebaño de cabras con antorchas atadas a los cuernos. Los agarenos creyeron ver en ellas el ataque de espectros que subían ladera arriba y, muertos de medio, abandonaron la plaza sin dejar de correr hasta la localidad de Torneros de la Valdería, donde a la voz de «capra era», se dieron cuenta –ya sin remedio- del engaño al que habían sido sometidos.

Mas, volvamos a la realidad de nuestros días, en la que el silencio de estas tierras y la grandiosidad de su paisaje sigue marcando la existencia de un invisible hilo que me hace sentir estos lugares como uno de esos refugios que aún quedan en nuestra provincia, donde el tiempo parece detenido. Demasiado amplio para recorrer de una tirada un territorio que hace ya más de sesenta años recorrió Ramón Carnicer para dejarlo plasmado en su libro ‘Donde las Hurdes se llaman Cabrera’, nos quedamos hoy, gracias a la selección de fotografías que me proporciona Olga Orallo, en la parte de la llamada Cabrera Alta, articulada sobre la cuenca del río Eria (antiguo Ornia) que hace descender sus aguas desde las laderas mismas del Teleno, corriendo con más o menos caudal –según la estación del año–- hasta el Órbigo, al que se unirá ya a la altura de tierras bañezanas, dejando tras de sí un tesoro conformado por el más que valioso patrimonio natural y cultural que estas tierras nos ofrecen. Accedemos a ellas bien a través de Astorga o bien desde La Bañeza, por la localidad de Castrocontrigo. Olvídense de carreteras nacionales y mucho menos autovías. Una vez abandonado este pueblo, por cierto, con rico olor y sabor a chocolate (al de mi infancia), seguiremos internándonos, Eria arriba, por carreteras estrechas y sinuosas, donde la velocidad puede sustituirse por un consciente disfrute del paisaje que nos permitirá dejar atrás las prisas del día a día. Este parte de la Cabrera está conformada solo por el municipio de Truchas y los trece pueblos que conforman el mismo. Cada uno de ellos nos ofrece algo distinto, aunque hay muchos elementos comunes en todos ellos. Entre las fotos que hoy nos ha prestado Olga Orallo, atendiendo a una de sus dos pasiones fotográficas (sigue tocándonos esta de las ruinas), me quedo con una más que breve selección perteneciente a los lugares de Manzaneda, Valdavido y Villar del Monte, una mínima muestra (espacio obliga) de todas las instantáneas que un consciente paseo por los mismos puede ofrecernos: casas que responden al constante ejemplo de esmerada arquitectura tradicional, en toda la comarca, con fórmulas arquitectónicas en algunos casos heredadas de un antiguo pasado y que combinan la construcción pétrea de las mismas, con las cubiertas de pizarra, en ambos casos provenientes de la zona; a menudo presentan lo que llegaron a ser vistosos corredores, respondiendo a dos versiones diferentes: la de largas y artísticas balconadas, también conocidos como corredores volados; o la del corredor que da acceso a la vivienda, situada en la primera planta (y dedicando así la parte inferior de la casa exclusivamente a cuadra de animales), a la que se llegaría mediante una escalera exterior, adosada a la fachada para salvar la altura entre el suelo y el corredor de acceso a la vivienda. Generalmente, aunque también hay casos en que resulta ser de madera, esta escalera está realizada por grandes lajas de piedra, lo que ha hecho que en muchos casos aún se sigan conservando a pesar del abandono de dichas viviendas. También nos encontraremos a menudo con elementos decorativos que dotan de personalidad propia a cada casa, tales como las particulares formas de una chimenea, el tirador de una puerta, la forma de cerrar o de labrar una balconada o un particular detalle decorativo en el dintel de una puerta. Villar, por ejemplo, localidad que ofrece al visitante una Casa de la Cultura Tradicional y un pequeño museo del Encaje, ha guardado con celo sus tradiciones, y en su paseo por el pueblo permite descubrir sus pajares, aún cubiertos con las gavillas de centeno que desde antaño se han empleado para «techar»; también hornos de barro rojo instalados en algún que otro corredor.

Son elementos que, junto a otros como las pequeñas iglesias rústicas de espadaña, o esos pajares de piedra alargados, cubiertos de paja y con una sola abertura al exterior que enlazan con aquellas antiguas viviendas prerromanas, de la época de los astures, forman parte de un patrimonio tradicional que entre todos deberíamos aprender a proteger, valorar e incluso rescatar en según que casos, como ya se ha hecho o se viene haciendo en otros lugares, porque otros nos han demostrado que pasado y presente no tienen por qué estar reñidos y que existen fórmulas para que ambos ámbitos coexistan sin perjuicio para quienes ha de vivir permanentemente en ellos; y sin necesidad de renunciar a su comodidad. Esto en cuanto al patrimonio tradicional. Quizá en otra ocasión podamos también volver, más particularmente, sobre sus paisajes, algunos incluso declarados Monumento Natural, como el Lago La Baña o el Truchillas. Porque, a pesar de todo, La Cabrera sigue siendo un verdadero «paraíso» que merece la pena descubrir y disfrutar, sin necesidad de irnos al otro extremo del mundo. Aún nos queda verano delante para hacerlo, y mucho otoño, sin duda –desde mi personal punto de vista– una estación que llenará de cromatismo nuestra mirada en una experiencia única para propios y paseantes.