Hay tardes en que el viento que baja de la Cabrera huele a ceniza y a leche agria, a monte herido y a lana mojada. Entonces uno recuerda que el fuego no solo devora árboles, sino también historias, costumbres y almas. Fue este último verano, entre el humo espeso y el miedo antiguo, cuando Edilberto Rodríguez, un pastor de menos de treinta años, durmió tres noches dentro de un saco, a la puerta del corral, para salvar a sus cabras del incendio que amenazaba Pombriego. Tres noches sin dormir, escuchando el crepitar del fuego como si fuera el aliento mismo del infierno.

Las llamas lo arrasaron todo: la hierba, el monte, los utensilios humildes de su chozo, las lagartijas, los platos, las sombras. Quedaron las cenizas y, entre ellas, Edilberto que lloró al ver que ya no había pasto donde alimentar su rebaño. El último pastor del alto de Arganeo quedó sin hierba y sin consuelo. Y con él, una forma de vida se volvió humo.

Su historia -tan pequeña, tan inmensa- resume lo que está ocurriendo con la ganadería leonesa: más vacas, más cerdos, más pollos… y menos ovejas y cabras. Más músculo, menos espíritu. En los últimos diez años, el vacuno ha crecido un 31%; el porcino, un 21%. Pero el ovino ha caído un 20%, el caprino más de un 30%. En Pombriego, como en tantos rincones de la Cabrera y El Bierzo, la cifra tiene rostro: el de un joven que pastorea lo que puede entre las ruinas del monte, esperando que la hierba vuelva a brotar.

Este 2026 ha sido declarado por la Unesco ‘Año Internacional de los Pastizales y los Pastores’, para recordar la importancia de esos ecosistemas que cubren la mitad de la superficie terrestre y que garantizan la seguridad alimentaria, la regulación climática y la prevención de incendios. Un gesto noble, aunque algo tardío, como esas coronas de flores que se depositan sobre una tumba ya fría. La humanidad celebra lo que está a punto de perder, igual que brinda con champán por el amor cuando presiente su fin.

He visto pastores viejos caminar tras el rebaño con la dignidad de quien acompaña un pensamiento, casi todos han desaparecido. Llevaban el silencio en los labios, una paciencia mineral. El pastoreo era y sigue siendo un ejercicio de lentitud, una filosofía del movimiento: avanzar sin prisa, detenerse cuando el sol lo pide, escuchar a los animales como quien escucha un poema.

Pero en este tiempo de urbanitas y turistas rurales, la lentitud se confunde con la pobreza y el silencio con la ignorancia. La ganadería moderna se ha hecho digital, productiva y despersonalizada. La pradera se ha convertido en megagranja; el pasto, en piensos artificiales; el pastor, en corporación o fondo de inversión.

El progreso, que prometía liberarnos del esfuerzo, ha acabado dejándonos sin paisaje. Las ovejas y las cabras desaparecen, el monte se cubre de matorral y el fuego encuentra su alimento. En El Bierzo cada oveja que se pierde es una hectárea más de posible «pasto» para las llamas.

Pero las estadísticas no saben arder. Edilberto lo comprendió a su manera: «El monte lo limpiaban las cabras sin pedir permiso a nadie». Las suyas mantenían despejados los prados del Arganeo hasta que la burocracia y el fuego se aliaron para prohibírselo. Mientras en los despachos se redactan planes de prevención, en el monte el pastor se queda sin hierba y sin cobertura de teléfono para pedir ayuda.

Lo que más impresiona de su historia no es la desgracia, sino la entereza de Edilberto. Dormir tres noches en la puerta del corral para salvar a los animales de las llamas no es una hazaña heroica: es un acto de amor. Un amor que huele a humo y a leche, que tiene los pies llenos de polvo y el corazón lleno de miedo. En él habita algo de lo sagrado: la obstinación de cuidar lo que no da beneficios solo crematísticos, lo que da sentido.

La UNESCO nos invita a celebrar en 2026 los pastizales y los pastores. Se levantan congresos, campañas y hashtags con el fervor con que se conmemora una especie extinta. Y, mientras tanto, en los pueblos del Bierzo, los jóvenes que podrían ser pastores se marchan a la ciudad o trabajan en las minas de datos de la era de la IA.

Quizá el pastor sea el último romántico. Vive fuera del tiempo, atado al ritmo solar y a la lógica de las estaciones. Su tarea no es producir en los términos que el mercado entiende esta idea, sino acompañar: guiar la vida en movimiento, evitar que el rebaño se disperse, que el paisaje se desborde. «Las ovejas son como los pensamientos me dijo una vez un viejo de Omaña: si las dejas solas, se pierden». Esa frase, tan sencilla, contiene una sabiduría que ninguna universidad enseña. El pastoreo no es una profesión, sino una forma de pensamiento encarnado: una filosofía de la interdependencia.

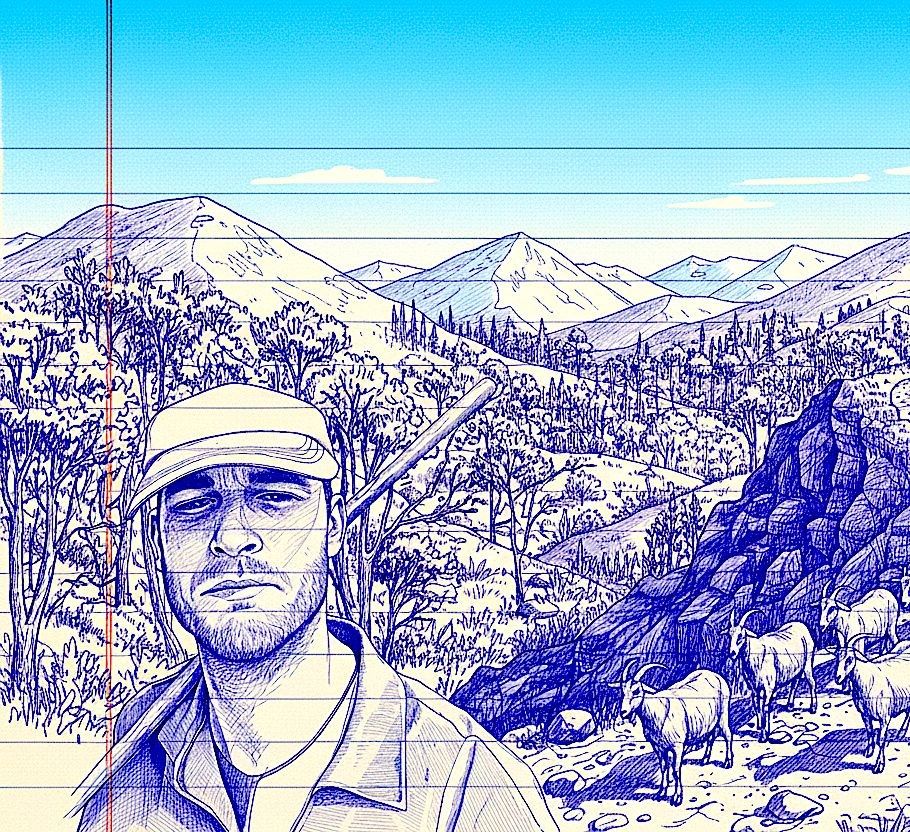

Hoy, cuando uno sube a Pombriego, podría ver a Edilberto con sus cabras entre las cenizas. El monte es ahora un tapiz gris donde brotan tímidamente los primeros tallos verdes. Él los observa con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabe que volverá el pasto, pero no sabe si volverá el oficio.

Y uno, al mirarlo, comprende que ese joven de la Cabrera encarna la imagen más precisa de nuestro tiempo: un hombre que resiste en mitad de la nada, rodeado de silencio y fuego, cuidando lo que queda vivo. Al anochecer, cuando el humo se disipa y la luna sube por las laderas negras, el pastor vuelve a su corral. Se sienta en una piedra, acaricia una cabra y quizá entone esas bellas canciones de la montaña.

En la distancia, un cencerro suena con una música leve, casi humana. Esa campanilla, suspendida entre la noche y la memoria, es el corazón mismo del paisaje leonés: una nota frágil y persistente que sobrevive al fuego, a la burocracia y a la indiferencia. Su sonido es la respiración del monte, la promesa de que todavía queda algo por salvar. Quizá, mientras haya una esquila que suene en la Cabrera, el tiempo verdaderamente humano no haya terminado del todo.