Las fotografías que tomó Jean Laurent en 1874, por indicación del barón Émile d’Erlanger, de las pinturas negras de Goya, cuando todavía estaban en las paredes de su residencia en la Quinta del Sordo, fueron un documento que debía ayudar a la arriesgada empresa de extraerlas de los muros y llevarlas al lienzo. El espectador actual las contempla y percibe unas imágenes borrosas, en blanco y negro, llenas de imperfecciones. La fotografía de entonces, una toma de negativos al colodión mediante un innovador sistema de iluminación eléctrica a la vanguardia del progreso, no fue capaz de copiar el cuadro exactamente pero fue mucho más rápida que una reproducción artística.

Lo que Laurent realiza es una réplica de seguridad para la operación de conservación de las obras que corrían gran peligro en su emplazamiento original. En ellas se ven extraños marcos, el papel pintado de las paredes alrededor, anotaciones manuscritas y, sobre todo, se siente el tiempo, tiempo pretérito. Son las pinturas negras de Goya paralizadas en un año del pasado, 1874. La imagen única existe, la pintura está conservada en el Museo del Prado, pero esta otra, su fotografía de entonces, es, de alguna forma, también única. Se trata de una experiencia visual desconcertante porque la fotografía va por detrás, o en camino inverso al que solemos recorrer con ella. El observador no sabe qué pensar ante estas fotografías.

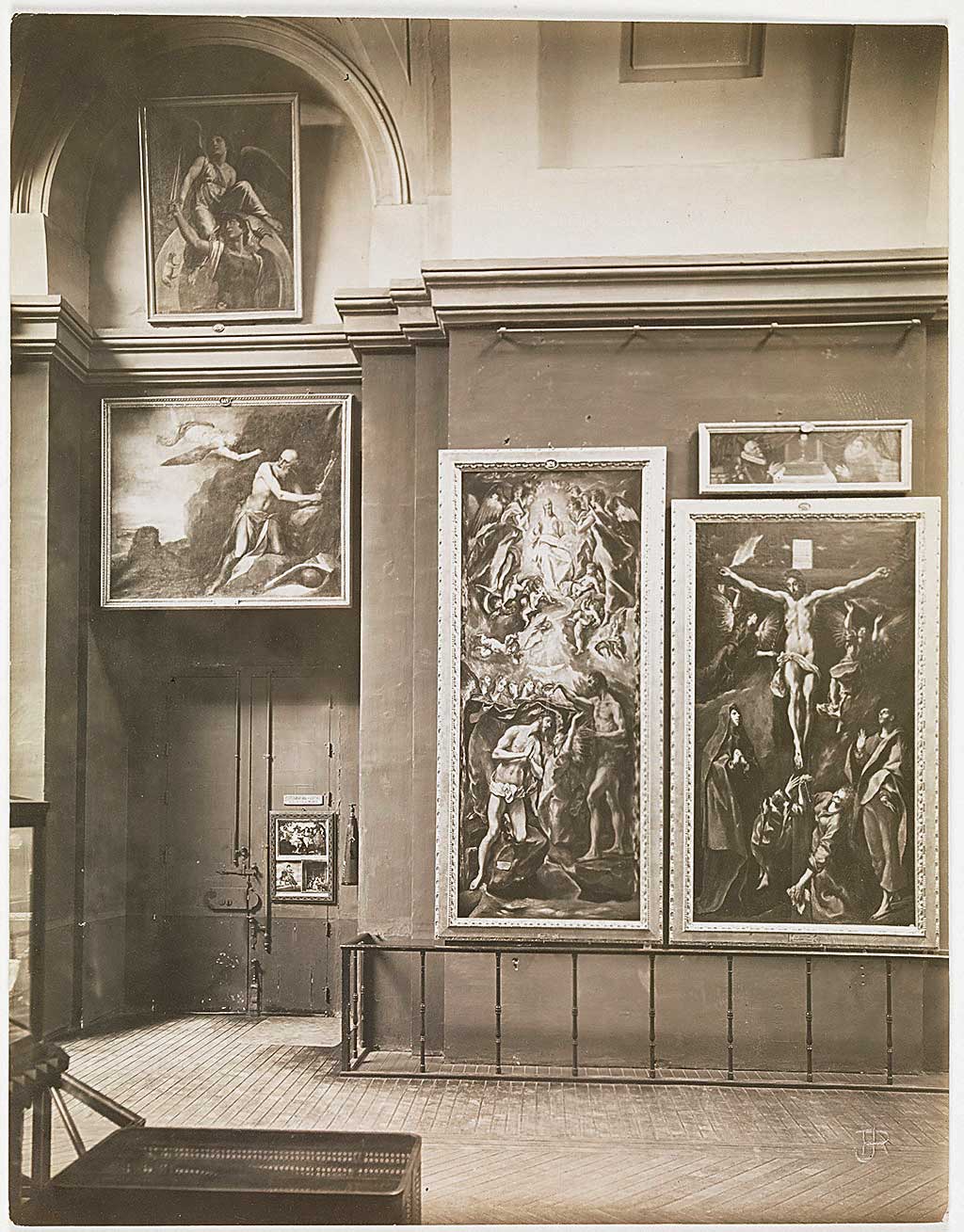

Desde el pasado dos de febrero, el Museo del Prado exhibe, precisamente, cuarenta y cuatro fotografías antiguas de este tipo, pertenecientes a sus archivos, en los que almacena en torno a diez mil. Con el título de “El Prado multiplicado. La fotografía como memoria compartida”, se exponen vistas generales de las salas y también retratos de sus obras maestras que servían para documentarlas o divulgarlas. Vemos en ellas cómo las pinturas estaban protegidas por barandillas de hierro, que los suelos eran de madera y los cuadros se colocaban unos encima de otros hasta el techo; pero, sobre todo, observamos los cuadros como se contemplaron en el siglo XIX, como fueron registrados con las cámaras de exposición lenta en la cual las personas desaparecían dejando algún rastro fantasmal; es decir, son retratos del momento en que se tomaron las fotografías, por lo tanto, imágenes cuyo principal tema es el tiempo.

Esta impresión que producen las instantáneas antiguas de los cuadros del Prado explica, en cierta medida, por qué, por ejemplo, las Misiones Pedagógicas prefirieron llevar copias hechas a mano por los pueblos de España en lugar de fotografías; no solamente porque en los años treinta estas carecían de color sino porque las fotografías trasladan la distancia del tiempo, registran el momento de su captura, el tiempo parado, frente a la pintura que siempre está viva. Entre aquellos pintores que copiaron cuadros del museo para las misiones estuvo Ramón Gaya de joven, a quien dicha experiencia dejó marcado para el resto de su vida. Escribe Ramón Gaya, en un breve texto titulado “Roca española”, que el Prado es una especie de patria, algo muy fijo, no un museo sino una roca que acaba por convertirse en un manicomio al revés, que es real como nunca ha podido serlo la realidad española misma, una cordura.