«La cuestión de todo lo que viene involucrado en el “mirar la naturaleza” -lo que hoy llamamos psicología de la percepción- se introdujo primeramente en la discusión del estilo, como problema práctico, en la enseñanza del arte». El profesor académico descubrió que, las dificultades de sus alumnos no se debían solo a la incapacidad de copiar la naturaleza, sino a su incapacidad de verla».

(‘Arte e ilusión’, E. H. Gombrich).

¿Qué estas mirando? Deberíamos preguntar a muchos de los turistas que se quedan extasiados al contemplar el Templo expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona. Lo que aprecia la gran mayoría es una mezcla de equilibrio entre las partes y una armonía absoluta que podríamos definir como «belleza». Y nos responderían muy convencidos: «¿Qué estoy mirando? ¡Es evidente: una obra bella!». Sin más; y aunque no entiendan demasiado lo que están viendo, saben que están ante una obra genial.

Sobre el arte y la observación hay mucho escrito, pero solo los artistas son observadores natos. «Se dedican a interrogar visualmente al mundo y a lo que este contiene: personas, lugares, cosas. Los artistas son el ‘viejo pez sabio’ del relato alegórico». (‘Mira lo que pierdes’, Will Gompertz). Un ejemplo lo tenemos en Bob Dylan. «En 1978, Dylan, hablando de la egipcia Umm Kulthum, dijo: «Ella era una de mis cantantes favoritas de todos los tiempos, y no entiendo una palabra de lo que dice». Eso sugiere que él reconoce y aprecia el hecho de que la voz humana es un instrumento expresivo que puede hablar poderosamente a un oyente receptivo incluso cuando las palabras cantadas no poseen para este oyente más significados verbales o narrativos que los sonidos producidos por otros instrumentos musicales…, que cantar es un arte que existe más allá de las palabras, incluso aunque las palabras sean su medio principal». [‘Bob Dylan (años de luces y sombras)’, Paul Williams].

Algo parecido sucede al inexperto observador de arquitectura, que sabe se encuentra ante una obra de arte gaudiniana. Si como dejó escrito Virginia Danielson en su libro 'Voice of Egypt' refiriéndose a Umm Kulthum y la canción árabe: «Un buen cantante es un mutrib, alguien que crea un ambiente de tarab con su interpretación […] Bob Dylan es un mutrib, y las primeras canciones de Múnich 1987 son un buen ejemplo de su capacidad de generar tarab (literalmente «encantamiento»)». Este «embeleso», o la percepción de haber sido conmovido profundamente por la música, es consustancial (comparte la misma sustancia) a la «belleza» que el arquitecto de Reus inoculó en toda su obra. Quien observa con atención y detenimiento el Templo expiatorio de la Sagrada Familia (Barcelona), se siente conmovido y encantado (tarab), viendo en Gaudí al verdadero mutrib de la arquitectura. Existen cientos de libro sobre «cómo mirar» una obra del genial proyectista, comenzando con los escritos por los «cuatro evangelistas» gaudinianos: Josep Francesc Ràfols, Cèsar Martinell i Brunet, Juan Bergòs Massó y Joan Bassegoda i Nonell. [ver artículo en LNC: ‘Gaudí & Wright (dos profetas en su tierra). 3ª Parte’].

Pero muchos otros libros no dejaron una huella profunda en la conciencia, perdiendo la esencia de la «verdadera arquitectura». Los artistas, sin embargo, no. «Ellos son capaces de ver con «ojos inocentes», como dijo John Ruskin, el crítico de arte victoriano». No abundan, pues, los libros que enseñan «cómo mirar el arte». Quizá ‘Arte e ilusión’ de E. H. Gombrich sea uno de ellos; es decir, concebido no solo para indagar en como educar la mirada del espectador, sino, también, para ayudarnos a ver como la miran ellos, los propios artistas. Tan solo pondré un ejemplo, la obra que cautivó a Gaudí: la catedral de León.

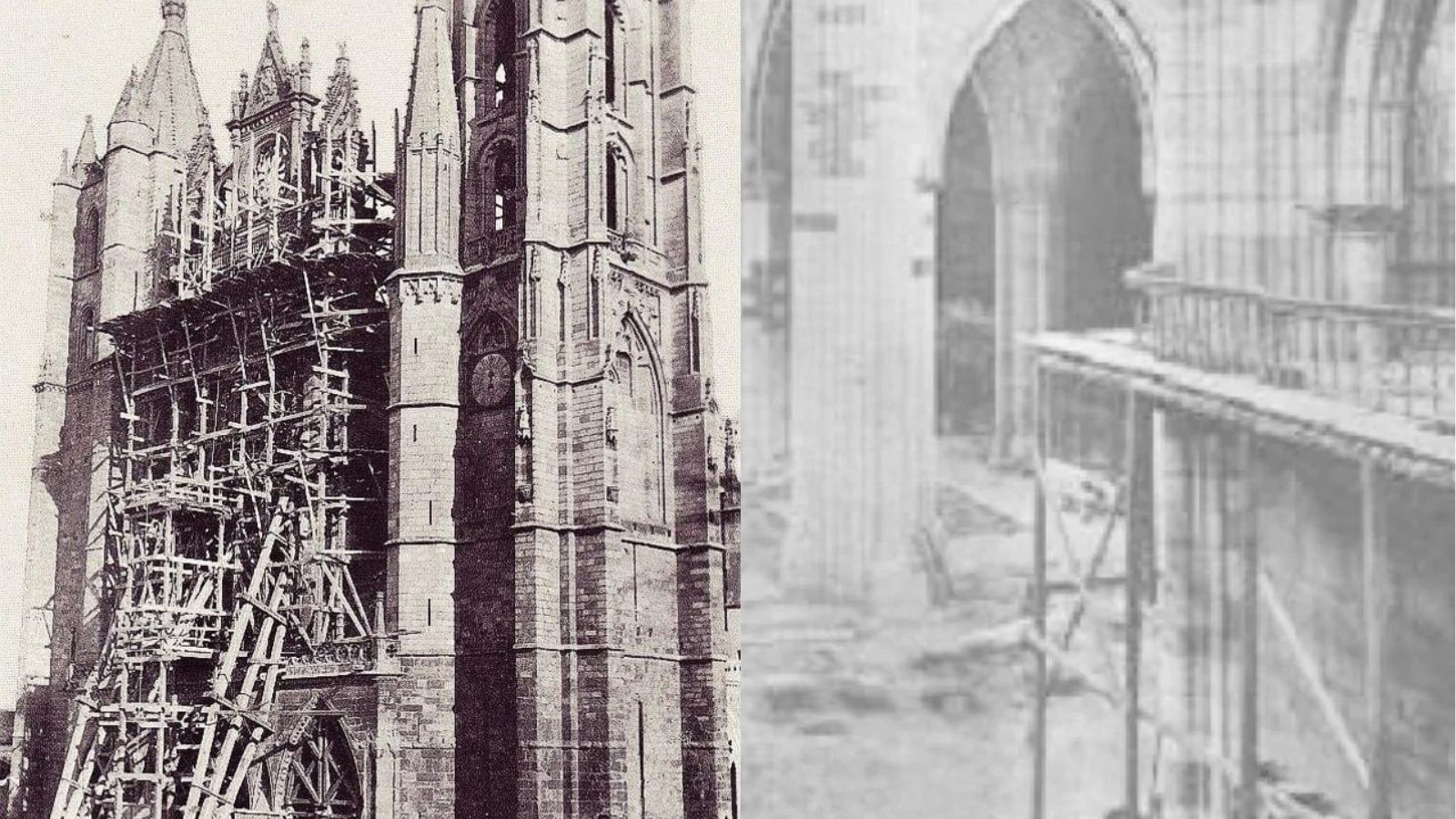

Partiendo de la premisa de que «el complejo mundo de las formas de Gaudí surge de tres dones que Dios le concedió: una enorme capacidad de contemplación de la naturaleza, un gran dominio de la geometría y un apasionado análisis del «estilo gótico» que en él alcanzará la plenitud que nunca encontraron sus iniciadores» (‘La complejidad escondida en la sencillez de la Naturaleza’, E. Solana) y, sobradamente demostrado el primero, me centraré en los otros dos dones. Durante el lustro que estuvo en tierras leonesas, de 1889 a 1893, Gaudí tuvo oportunidad de conocer de primera mano el progreso de las obras de restauración de la catedral de León; en particular las realizadas por los dos últimos grandes arquitectos-restauradores, Demetrio de los Ríos (1880/1892) y Juan Bautista Lázaro de Diego (1892/1901). Su dominio de la geometría le permitió analizar el «estilo gótico» con la agudeza y la perfectibilidad de una mirada acostumbrada al «ojo de halcón», que se emplea en el tenis. «Los cambios de estilo devienen de las diferentes maneras de ver la naturaleza». Quizá, por tal motivo, Antonio Gaudí, al observar la catedral de León viera los grandes defectos (arbotantes y botareles) de una arquitectura ya probada empíricamente y consolidada (entre los siglos XIII y XIV), en la segura convicción de que las gentes de aquellas épocas «solo veían ese arte, y lo admiraban, porque no sabían más».

Pero en su análisis del «estilo gótico», también Gaudí, al imitar la naturaleza, estimulado por el desarrollo de la ciencia, cometió errores infantiles; porque «las imitaciones del arte temprano (ahora el de Gaudí) son exactamente como las de los niños…». Asentado ya en Barcelona, en 1894, tuvo la oportunidad de llevar a la práctica sus observaciones de una catedral gótica –tan luminosa y etérea como la de León (heredera de la de Chartres o Reims)–, en el Templo expiatorio de la Sagrada Familia.

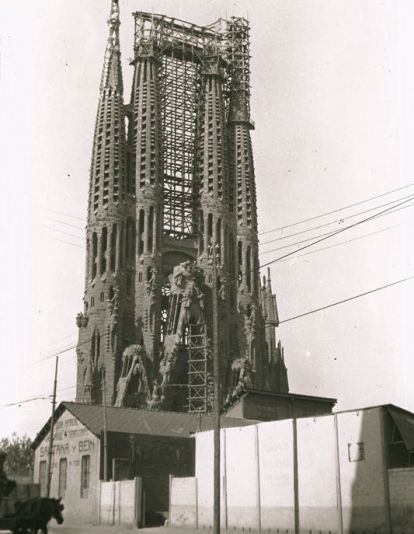

Hasta esa fecha (1894) había realizado un 1º Proyecto, similar al de Paula del Villar, pero con importantes cambios. Un plano del mes de marzo de 1885 firmado por Gaudí, deja entrever el esquema de planta basilical de tres naves, con capillas laterales entre los contrafuertes. En el plano se observan las «bóvedas góticas» del proyecto original, pero cambia las dimensiones de las naves, creando el precedente del módulo de 7,50m, que impera en todo el templo. Le siguió un 2º Proyecto que data del año 1890, conocido como «neogótico». De esta versión «se llegó a construir una zona importante, la correspondiente al interior de la «fachada del Nacimiento». En esta parte aparecen los arranques de los enormes «arcos catenarios» […] y materializa la idea de las fachadas con cuatro torres-campanario…». [ver artículo en LNC: ‘Antonio Gaudí & J. B. Lázaro de Diego (cita con los arquitectos leoneses) 2ª Parte’].

No obstante, el genial arquitecto siguió evolucionando en sus ideas, y así nos encontramos en 1914 (veinte años después) con un 3º Proyecto. En ese momento, Gaudí abandonó definitivamente todos los encargos que se le ofrecían y se dedicó, en cuerpo y alma, al templo expiatorio. Es entonces cuando «tras los ensayos llevados a cabo en la iglesia de la Colonia Güell, Gaudí comenzó a aplicar los preceptos estructurales que había perfeccionado. Así, sobre la base del segundo proyecto, Gaudí sustituye los «arcos catenarios» y los pilares verticales por una estructura que responde a un esquema funicular de fuerzas (maqueta funicular). Los pilares comienzan a ser inclinados y se consigue una continuidad entre los soportes y las bóvedas». (‘Antonio Gaudí. Proyectos perdidos’, J. Ibáñez Puche).

En definitiva, Gaudí persiguió un perfeccionamiento del estilo gótico que no se acabaría con este diseño; en el 4º Proyecto, la matemática con sus relaciones numéricas, sus proporciones aritméticas y su expresión geométrica, dominará todo el espacio proyectivo, entonces vacío, del Templo expiatorio de la Sagrada Familia. Tenemos otro claro ejemplo de evolución. También Bob Dylan, genio de la música, abandonó la pureza del folk americano y en 1965 electrificó su guitarra para crear una obra maestra: ‘Like a Rolling Stone’. Fue considerada por la revista Rolling Stone (que deriva del título dylaniano) como «la canción más grande de todos los tiempos». De ahí en adelante, la evolución musical de Dylan no se detendría…, pues los genios como él y como Gaudí, nunca pararon de innovar.