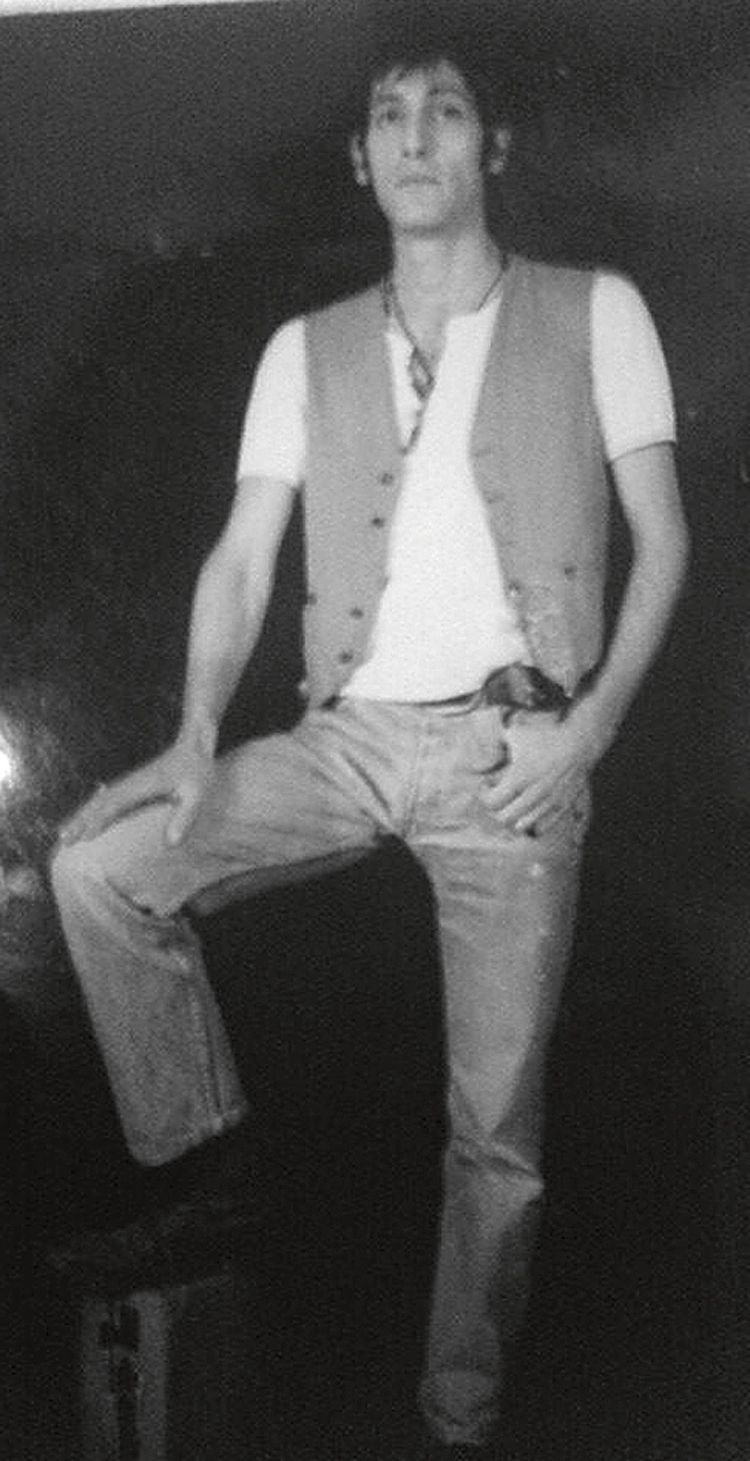

Al Cafetín yo fui durante una temporada a primeras horas de la tarde, cuando no había casi nadie, no sé por qué. Leía todos los periódicos y me quedaba mirando al camarero, extremadamente alto, delgado, muy elegante, con un estilo único. Pantalones estrechos, chalecos, sombreros, todo le quedaba bien. Como yo estaba aprendiendo a dibujar entonces me fijaba en que en él predominaba la línea, también sus movimientos y su seriedad eran lineales. Me recordaba a un personaje de los cuadros del pintor Toulouse-Lautrec, de los carteles del parisino Moulin Rouge, un bailarín que salía también en la película que hizo de él John Huston. Ubaldo estaba dibujado, era un dibujo, su rostro también. Me consta que muchos quisieron retratarlo.

Al Cafetín yo fui durante una temporada a primeras horas de la tarde, cuando no había casi nadie, no sé por qué. Leía todos los periódicos y me quedaba mirando al camarero, extremadamente alto, delgado, muy elegante, con un estilo único. Pantalones estrechos, chalecos, sombreros, todo le quedaba bien. Como yo estaba aprendiendo a dibujar entonces me fijaba en que en él predominaba la línea, también sus movimientos y su seriedad eran lineales. Me recordaba a un personaje de los cuadros del pintor Toulouse-Lautrec, de los carteles del parisino Moulin Rouge, un bailarín que salía también en la película que hizo de él John Huston. Ubaldo estaba dibujado, era un dibujo, su rostro también. Me consta que muchos quisieron retratarlo. Si a esas horas primeras de la tarde entraba intempestivamente un cliente y se tenía que ir a atenderlo me invitaba, con un guiño y un movimiento de cabeza, a acabar su partida en una máquina de marcianos que durante un tiempo hubo. Él ya era un hombre y yo un muchacho que estudiaba fuera una carrera de bohemios que él ya ejercía. Después de disfrutar de un café delicioso que preparaba cuando ibas a pagar te indicaba con un gesto en el que fruncía el ceño y cerraba los ojos arrugándolos que estabas invitado, sin necesidad siquiera de que le dieras conversación. Para mí era, en esos primeros años noventa, como un actor de cine mudo vivo, como con los intérpretes de esas obras con observarle sobraban las palabras y había en su imagen, como en el cine mudo, un inconcreto poso de tristeza. Van pasando los recuerdos de esos tiempos como una película de la que va desapareciendo el color y el sonido y se va borrando.

Le gustaba a Baldo disfrazarse cuando en su caso, con su físico, era como una redundancia teniendo tanto estilo como tenía y además le era casi imposible ocultar la identidad. Fueron extraordinarios muchos, el de Mortadelo o Nosferatu, o el del indio que se veía en una foto colgada en el local.

Hará una cantidad de años que no lo veía ni de lejos pero, con el artículo de la Trastienda en el que le citaba, un amigo me informó de que estaba muy enfermo. Hará diez días vi una esquela de un Ubaldo y por comprobar que no era él encontré otra de un señor que se había llamado Querubín. Pienso ahora que podría ser ese su último guiño, la última partida suya que me dejaba terminar, buscando su esquela me regaló ver la de Don Querubín para que yo entendiera que hasta los querubines mueren al final de una película que luego se va borrando.