Me rodeaba una multitud bulliciosa, pero ordenada, de hombrecitos vestidos con ropa de principios del siglo pasado. Se movían frenéticos en torno mío, asegurando con firmeza las cuerdas con que me ataban al suelo. A diferencia de Gulliver, comprendía lo que mis captores decían. Aunque hablaban tan bajo para mis oídos que solo lograba entender sus gritos. Y el grito más repetido era «¡Muerte al rey!». Colocaron una escalera a la altura de mi hombro cuando se convencieron de que ya no podía moverme. A continuación, treparon por ella unos veinte de aquellos seres minúsculos y caminaron por el pecho hasta situarse a la altura del cuello. Lo habían sujetado con varias cuerdas que iban de un lado a otro de mi cuerpo. Uno de ellos se dirigió hasta mi nuez y empezó a golpearla con una maza de madera. Por suerte acabó cansándose y volvió con los otros. En ese momento empezó a llover y todos ellos se apresuraron a correr en dirección a la escalera, por donde bajaron repitiendo su grito. Una vez en el suelo, el del mazo hizo un gesto indicando que debían irse. Me dejaron solo. Con la lluvia se acabaron tensando las cuerdas del cuello y sentí que me asfixiaban. Desperté de mi siesta envuelto en sudor. Me resultaba doloroso intentar tragar saliva y maldije el momento en que decidí tomar un granizado en una terraza viendo pasar a la gente, mientras pensaba en lo que acababa de ocurrirme en la biblioteca.

No sé si acudir todos los días a leer el periódico a la biblioteca como un ejercicio de socialización está bien y sirve de algo, pero es lo que hago desde que murió mi mujer y me quedé solo con un montón inservible de recuerdos (inservible porque no me ayudan a evitar una molesta sensación de desdoblamiento que atribuyo a la soledad en la que vivo). Así que todos los días, a eso de las diez de la mañana, salgo de casa y me dirijo a la biblioteca por el mismo camino de siempre. Al llegar cojo cualquier periódico –no importa la cabecera que sea, pues todos dicen a fin de cuentas lo mismo– y me pongo a leerlo durante tres cuartos de hora, el tiempo que considero razonable para mi ejercicio cotidiano de socialización.

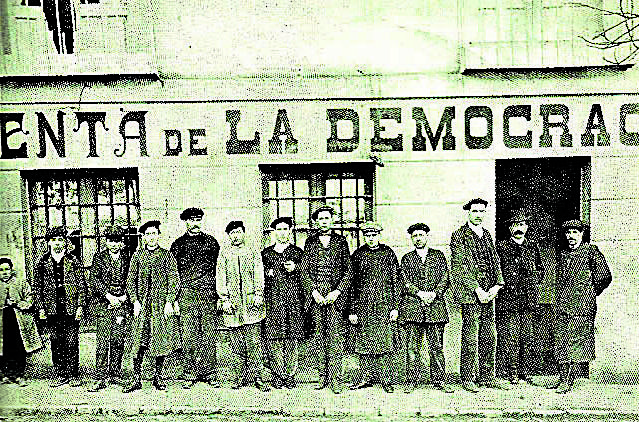

En eso estaba ayer cuando, al levantar la vista del periódico y dirigir una mirada alrededor –no hay socialización sin algún tipo de contacto con el exterior, aunque sea breve–, descubrí que otro lector me miraba fijamente, casi sin parpadear. Turbado por la intensidad de aquella mirada, intenté centrarme en el artículo que estaba leyendo. El texto iba acompañado por una fotografía del tiempo de la II República de un grupo de trabajadores a las puertas del periódico –‘La Democracia’– donde trabajaban. Me fijé en uno de ellos, alto y delgado, que mantenía las manos entrelazadas, en un gesto habitual en esas situaciones, que repetían la mayoría de sus compañeros, y que era un calco exacto del lector al que había sorprendido mirándome. Quise asegurarme, pero el desconocido ya no estaba.

El granizado me provocó un amago de faringitis. Por cautela permanecí la semana siguiente en casa (hombre prudente vale por dos), saliendo únicamente a hacer la compra (podría permitirme una asistenta, pero aún no soy un inválido y pienso que todo lo que uno puede realizar por sí mismo no debe cargarse en las espaldas de nadie). Había comprado el periódico que incluía aquel artículo, y durante los siete días que permanecí en casa, dedicaba un rato a mirar la fotografía que lo ilustraba. Esperaba que, al volver a la biblioteca, pudiese mirar con más detenimiento a aquel lector misterioso. Me sabía ya de memoria su rostro y cada una de las caras de los obreros que aparecían en la fotografía. Sus expresiones acabaron resultándome familiares, y cuanto más las miraba, más familiares me parecían. Era como si les conociera, como si yo tuviera algo que ver con ellos.

El día que decidí volver a mi habitual rutina, al poner los pies en la calle para ir a la biblioteca, me asaltó una sensación de déjà vu. Aquella sensación se volvió más intensa a medida que me acercaba a la biblioteca. Estuve a punto de darme la vuelta y buscar otra manera distinta de socialización. Pero, mientras recorría los últimos pasos antes de entrar en un edificio que aquel día tenía la apariencia poco motivadora de un mausoleo, no se me ocurrió ninguna. Una vez dentro, me dio la impresión de que arrastraba los pies por el vestíbulo (quizá no los arrastraba y se trataba solo de otro montaje mío, la de ser un reo camino del paredón de fusilamiento). Subí las escaleras sin que se borrara la sensación angustiosa de paramnesia (cuando entré en la sala de lectura la luz que envolvía a los que como yo quizá acudían allí para sentirse por un rato acompañados, me resultó más intensa, como el brusco fogonazo de una cámara fotográfica antigua).

Cogí un periódico y me senté donde solía hacerlo habitualmente. Todo el mundo permanecía ajeno a mí. Sin importarme que pudiera resultar impropio, estudié las caras inexpresivas de los que presumiblemente iban a hacerme compañía por tres cuartos de hora. Ni rastro del lector misterioso. Afortunadamente, en la sala de lectura tampoco esperaban nuevos clones de los obreros de la fotografía, como temí al atravesar el vestíbulo. Empecé a leer y a medida que pasaba las páginas, iba desapareciendo la sensación de repetición, de encontrarme atrapado en un bucle. Al dejar el periódico en el revistero, respiré aliviado después de dirigir otra mirada de reconocimiento alrededor. Nadie me reclamaba para pasar a formar parte del universo de menestrales de “La Democracia”, yo no era ese obrero que ha dejado de acudir al trabajo y al que todos parecen echar de menos, el hueco de la ausencia intuida en una fotografía. Era libre de seguir con mi aburrida vida rutinaria. Desdoblarse no debe ser tan fácil.