– Este proyecto comenzó con una serie de expediciones a diferentes parajes naturales de la provincia. ¿Qué lugares concretos recorriste?

–Bueno, algunos de esos parajes son naturales, otros no tanto, y algunos no los sabría definir y es lo que los hace tremendamente interesantes. Creo que es una de las cuestiones que aborda esta exposición: ¿hasta qué punto un espacio antropizado, y re-naturalizado después, sigue siendo natural? ¿Qué nivel de intervención sobre el territorio, ya sea administrativa o material, permite seguir hablando de un paisaje como natural? Efectivamente desde la Fundación se han organizado una serie de salidas de campo con las que se pretendía iniciar la investigación en torno a estos espacios y actividades en proceso de transformación que sugiere el «a punto de ser nada» con el que nos interpelaron al principio. Lugares en los que confluyen muchas realidades, que están en un estado latente, decadente y embrionario a la vez, que conectan con cuestiones locales y globales a un tiempo y que los hace especialmente interesantes para abordar la temática del proyecto. No sólo desde la oposición entre natural y artificial, sino atendiendo también a cuestiones socio-económicas, estructurales y patrimoniales. Entre otros lugares visitamos varias infraestructuras mineras abandonadas, minas a cielo abierto –abandonadas, en restauración y restauradas–, cultivos extensivos de maíz o el túnel de la variante de Pajares. Después de un par de salidas en las que estábamos trabajando el paisaje como se hace habitualmente, desde la superficie, Alfredo Puente –comisario de la exposición– nos insistía en que era muy importante que conociéramos una montaña desde dentro, que era necesario que nos situásemos bajo el suelo, en el interior del terreno, para ver que sucedía allí. Es en este momento cuando nos organizaron una ruta espeleológica a partir de la cueva de Valporquero. Todas las visitas anteriores encajaban muy bien en mi línea habitual de trabajo sobre transformación del territorio pero, sin esperarlo, esta última es la que más me impactó y supuso un punto de inflexión en mi manera de abordar el trabajo.

¿Hasta qué punto un espacio antropizado, y re-naturalizado sigue siendo natural? ¿Qué nivel de intervención sobre el territorio permite seguir hablando de un paisaje como natural?–Has comentado que te impactó especialmente la visita a la cuevas de Valporquero. Aquí se han puesto en valor, desde hace décadas, por su belleza, usando el símil de la otra gran referencia estética del lugar: la catedral. Se ha dicho que son la catedral hecha por la naturaleza, insinuando algo así como que en León se da la misteriosa circunstancia de que hasta la naturaleza es gótica. Sin embargo, tú hablas de la impresionante sensación de estar dentro de una montaña. ¿Puede ser que esta espectacular erosión del agua haga imaginar todas las formas generadas por la explotación del subsuelo, su ahuecamiento como una imagen inédita pendiente de ser registrada?

– Sí, creo que esa contraposición entre erosión y explotación sería una buena manera para explicarlo porque, de nuevo, hace referencia a ese binomio entre lo natural y lo artificial, entre el tiempo geológico y los tiempos que maneja el ser humano para transformar su entorno. Cuando fuimos a Valporquero yo no tenía conciencia del universo que existe bajo el suelo. Había estado antes en otras cuevas con cavidades más o menos grandes e impactantes pero siempre próximas al exterior. El hecho de ir encadenando espacios en un paseo de más de 4 horas dentro de la montaña fue realmente impactante. Entrar por un lado de ésta y salir por otro, la escala de algunos de esos espacios que recorrimos –comparables, como dices, a los de una catedral– y entender que todo eso lo había hecho el agua durante miles de años me ayudó a visualizar los procesos de trans-formación desde el tiempo geológico. Si pensamos en la actividad extractiva vemos como el ser humano tiene igualmente la capacidad para ir horadando, perforando y ahuecando una montaña, pero es capaz de hacerlo en mucho menos tiempo. Cuando miramos al paisaje en una región minera podemos imaginar cómo, bajo la superficie, discurren cientos de kilómetros de galerías y estancias que se conectan entre sí, cómo la forma cónica de una montaña se puede invertir hacia el interior, como el que le da la vuelta a un calcetín, o cómo la ladera de un monte se puede trasladar mediante camiones o una línea de baldes para ubicarse en otro lugar. Ya no vemos el relieve de un paisaje como algo fijo, sólido y estable sino que se ha convertido en una sustancia porosa, dúctil y maleable. A partir de esta visita me gustaba pensar en una enorme mano que penetraba en la montaña y arrastraba el material hacia el exterior, depositándolo en otros lugares. Una acción que sacaría a la luz lo que estaba en la oscuridad, que haría visible lo que estaba oculto, con nuevas formas, sobre la superficie.

En los cielos abiertos esta transformación resulta muy visible;se percibe cómo, en poco tiempo, se ‘desmocha’ una montaña, se modela su perfil y se cubre de nuevo–¿En tu trabajo hay una mirada hacia el paisaje residual de la minería que lo presenta fuera de su habitual estatus. Has investigado en la tipología de las montañas de escombros, en su morfología física para poner en evidencia que no se trata de simples amontonamientos sino de un programa técnico que ha producido al final un plan estético. ¿Ha sido entonces la industria extractiva la que ha diseñado la imagen de estos paisajes?

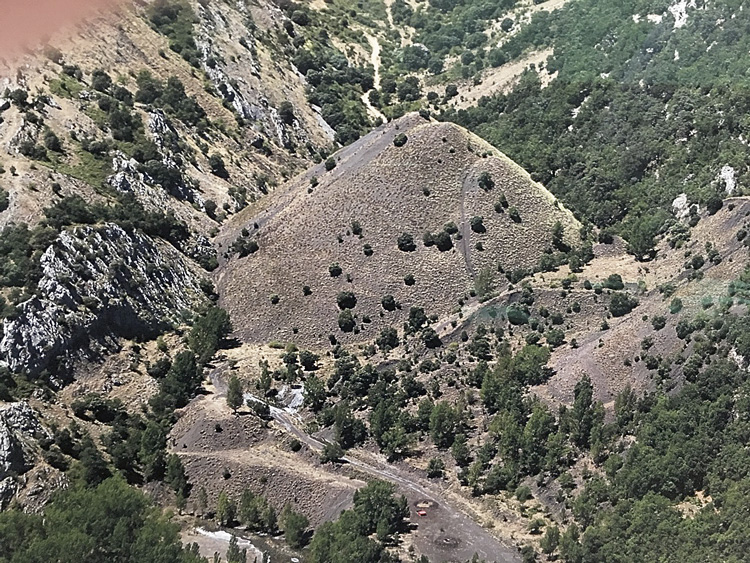

–No diría que sea algo premeditado, que se haya diseñado un plan y se ha «moldeado» el entorno en base a un diseño, pero sí es algo que ha sucedido de manera indirecta y a una escala que resulta perceptible. Los cientos de miles de toneladas que se han movido de un sitio a otro, que se han extraído, acumulado, abandonado o reutilizado, han tenido un impacto sobre la imagen del territorio. Especialmente en los cielos abiertos esta transformación resulta muy visible y, aunque normalmente estas explotaciones se dan en lugares apartados, los habitantes de esas regiones sí han podido percibir cómo, en un periodo corto de tiempo, se «desmocha» una montaña, se modela su perfil y se cubre de nuevo con vegetación. Este es el motivo principal de los trabajos que he desarrollado para ‘A punto de ser nada’ y que se podría resumir como un estudio sobre la forma aplicado al paisaje. Especialmente en ‘Las montañas perfectas II’, en la que me he basado en el inventario de balsas y escombreras que realizó el Instituto Tecnológico Geominero en el año 1989 como un catálogo de siluetas que aparecen en el territorio fruto de la actividad extractiva. Como su nombre indica, se trata de un documento que inventaría en 900 fichas todas las balsas y escombreras que por entonces logró recabar un equipo formado por 6 expertos en la provincia de León. Grandes volúmenes de material extraído del interior de las montañas y depositado sobre la superficie en un amplio repertorio de formas. La pieza se inicia seleccionando, a partir de los esquemas estructurales y de las fotografías que aparecen en las fichas, una amplia colección de escombreras en base a criterios morfológicos y a la pendiente de la ladera en la que se situaban. La obra se desarrolla en colaboración con Mónica Castro y Miguel Ángel Llamas –del grupo Hacendera Abierta de la Fundación Cerezales– en un laborioso proceso en el que se dibujan en CAD, se modela su volumen y se imprimen en 3D. El resultado final es un inventario compuesto por 96 de esas formas que, en su momento, se depositaron sobre el paisaje y desde entonces se han ido integrando en el mismo.

–Has iniciado también el estudio de la legalidad a la que está sometido el suelo, un auténtico relato que escribe la biografía de cada metro cuadrado de terreno determinando su destino. ¿Es pues el paisaje el resultado de una política?

– Esta es una cuestión que se ha quedado por concluir y que no está presente en la exposición, pero que también me parecía muy interesante. De igual forma que una ciudad admite muchas figuras de planeamiento que se solapan en ocasiones y que, mediante cambios de escala, permiten ir afinando en el diseño del espacio urbano, a nivel territorial y paisajístico sucede algo parecido. Lo que entendemos como «paisaje natural», que aparentemente nos viene dado, es así porque detrás hay cientos de normativas, regulaciones, decretos y leyes que lo hacen posible pero, como te decía antes, no se hasta qué punto es el resultado de una acción premeditada y coordinada. En cualquier caso es una línea de investigación en la que estoy trabajando y confío en que dará sus frutos.

–Esa montaña extrañamente cónica del centro de una de tus fotografías podría verse como anticipo del paisaje del futuro, un híbrido, una falsa montaña alojada de incógnito en la naturaleza ocultando el pasado de explotación del terreno y su propia reconstrucción. ¿Qué grado de artificialidad adquirirá el paisaje del porvenir?

–Entiendo que en cada época y en cada lugar las escalas desde las que nos regimos se desplazan y adaptan a la realidad del momento. Muchas de estas escombreras o cielos abiertos, que a día de hoy se perciben como elementos extraños al paisaje, llegará un momento en el que queden integrados y se asuman como naturaleza por una nueva generación. Serán parte de su paisaje natural. Esto es precisamente lo que me interesaba abordar en ‘Las montañas perfectas I’. Cómo se desarrollan estos procesos de inserción y mímesis a nivel paisajístico. La manera en la que un cono perfecto de residuo, depositado en un valle, se va integrando en el entorno hasta desaparecer.

–Parece que vivimos a medias entre los paisajes melancólicos, como las explotaciones industriales cerradas o los pueblos vaciándose, y las ficciones futuristas (explotaciones eólicas, campos solares, restauración de escombreras o minas a cielo abierto para transformarlas en pastos para ganado) Un tiempo intermedio doblemente fantasmal, entre lo que muere pero aún no desaparece y lo que no acaba de nacer. ¿Cuánto durará ese proceso?

–Parece que vivimos a medias entre los paisajes melancólicos, como las explotaciones industriales cerradas o los pueblos vaciándose, y las ficciones futuristas (explotaciones eólicas, campos solares, restauración de escombreras o minas a cielo abierto para transformarlas en pastos para ganado) Un tiempo intermedio doblemente fantasmal, entre lo que muere pero aún no desaparece y lo que no acaba de nacer. ¿Cuánto durará ese proceso?–Me parece que es un proceso continuo, un devenir permanente que se intuye pero que sólo resulta claramente perceptible en el momento en el que queda desacompasado respecto al tiempo del lugar. No creo que ese «a punto de ser nada» que le comentaban a Alfredo los habitantes de la región tenga un tono de sentencia por el que un día todo haya concluido, pero sí es una llamada de atención sobre la irreversibilidad de muchos procesos. Una mirada al abismo en un momento en el que el tiempo local y el tiempo global han perdido el paso.