«La amé tanto (a la literatura modernista) como aborrecí esa otra, timorata y prudente, de algunos antiguos jóvenes que nunca supieron ayuntar dos palabras por primera vez, y de quienes su ruta fue siempre la eterna ruta, trillada por todos los carneros de Panurgo […] Incapaces de comprender que la vida y el arte son una eterna renovación, tienen por herejía todo aquello que no hayan consagrado tres siglos de rutina».

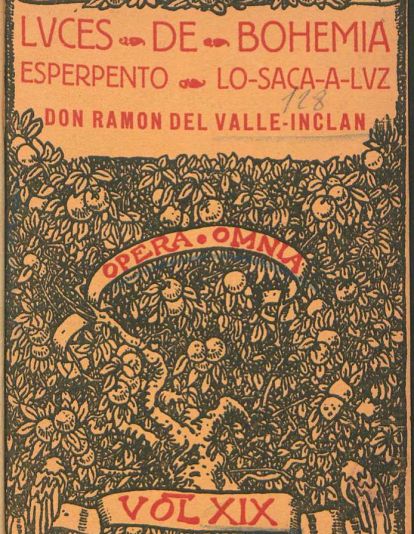

(‘Luces de bohemia’, Ramón María del Valle-Inclán. Prólogo de Mauro Armiño).

Otro tanto podría decirse de la arquitectura de Antonio Gaudí. Cuando apareció el libro ‘Luces de bohemia’ de don Ramón del Valle-Inclán (en versión corregida y ampliada), en 1924, el Art Nouveau en la arquitectura estaba ya desfasado. En ese año, André Bretón había publicado el 'Primer manifiesto del surrealismo' y Thomas Mann hacía lo mismo con ‘La montaña mágica’; mientras que la dictadura de Primo de Rivera desterraba a don Miguel de Unamuno a Fuerteventura.

Esta etapa de esplendor modernista, en la arquitectura comienza con el Art Nouveau de Víctor Horta en la ciudad de Bruselas, en 1893. Emergiendo de la tradición de las artes decorativas y de alguna manera anticipando la embestida del Modernismo, los edificios de Horta se erigieron durante una década efímera, aproximadamente hasta 1903. La casa Tassel (1893) fue el primer referente de esa arquitectura que rompía con los «ismos» (neogoticismo, neoclasicismo, neomudejar, etc.) y con el eclecticismo decimonónico del siglo XIX. A esa etapa, pues, y a esos rasgos responde el poemario 'Aromas de leyenda' (1907) de Valle-Inclán. Una etapa, no lo olvidemos, en la que Gaudí está al frente de tres obras emblemáticas, dos en la provincia de León: la casa Botines (o de Fernández y Andrés) de León, el Palacio Episcopal de Astorga y el Templo expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona.

Sin confundirse con el Modernismo de otras artes (la arquitectura y el diseño), y aunque todos comparten una misma búsqueda de renovación frente a tradiciones del pasado, en la literatura supuso esencialmente una rebelión estética contra otros «ismos» (realismo, romanticismo y naturalismo).

Pero no es la obra de ambos genios (Gaudí y Valle-Inclán) «capaces de comprender que la vida y el arte son una eterna renovación», sino su vida estrafalaria, rayana en lo estrambótico para todos sus contemporáneos, lo que aquí nos atañe, y, sobre todo, el triste pero dispar final de ambos. Ramón Gómez de la Serna dijo del escritor: «Su vida discordó respecto a la de todos sus compañeros: con sus quevedos sujetos con cinta negra, su luenga barba, su sombrero de copa, su capa y sus melenas era «la mejor máscara a pie que cruzaba la calle de Alcalá» (‘Luces de bohemia’, edición de Mauro Armiño).

Así se presentaba Valle-Inclán en 1903 en las páginas de la revista Alma Española, y también en su obra ‘La lámpara maravillosa’ decía de sí mismo: «Llevo sobre mi rostro cien máscaras de ficción [...]. Acaso mi verdadero gesto no se ha revelado todavía. Acaso no pueda revelarse nunca bajo tantos velos acumulados día a día y tejidos por todas mis horas».

Valle-Inclán (1866-1936), el prolijo escritor. independiente y bohemio, que pasaría a la historia por ser el creador de un género singular, el «esperpento», ocultaba su verdadera personalidad sobre «máscaras» de ficción. Podemos llegar a pensar que Gaudí también eligió la misma opción (la máscara de la austera pobreza): un arquitecto mesiánico, dedicado en cuerpo y alma a la Sagrada Familia. Al verlos caminar por la ciudad, era fácil identificarlos como dos viejos estrafalarios que soportaban su pobreza con voluntaria dignidad. «A Valle-Inclán se le recuerda con los quevedos y su manquedad, así como su extrema delgadez y su declarada afición al ocultismo, la mística y el hachís, completando la imagen de un dandi pobre pero aristocrático…». En todo caso, esta sutil «máscara» era mucho más que una pose: a través de ella, Valle-Inclán y Gaudí manifestaban su voluntad de distanciarse en todos los sentidos de las clases dominantes, la aristocracia y la burguesía.

Esa personalidad histriónica y escandalosa, en ocasiones, va consustancial al genio de algunos hombres y mujeres. Entre todos descuella la personalidad de Gaudí, con su ingenio y agresivo orgullo [ver artículo en LNE, titulado: ‘Gaudí vs. Unamuno (dos genios solitarios)’ (08-01-25)]; el autor de obras arquitectónicas que rompía con las tendencias. A diferencia de los jóvenes arquitectos modernistas, que adoptaban una imagen de dandi en un entorno social cosmopolita, Gaudí, a comienzos del siglo XX, fue mudando hacia una figura discordante, alejada de las tertulias barcelonesas, de la política lenguaraz y ocurrente de la época; hasta el extremo de dejar escrito en sus reflexiones: «‘La mortificación del cuerpo es la alegría del espíritu’, dice el doctor Torres y Bages. Y la mortificación del cuerpo es el trabajo continuado, persistente […] El ejercicio corporal, la sobriedad en la comida, bebida y sueño son mortificaciones del cuerpo que combaten eficazmente la lujuria, la bestialidad, la embriaguez, la pereza, etc.». (‘Antoni Gaudí: Manuscritos, artículos, conversaciones y dibujos’, colección de Arquitectura Nº 6. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia).

Con estas convicciones, no es de extrañar que los últimos años de su vida se resumieran en un ejercicio corporal –al caminar en solitario por Barcelona, desde su estudio en las escuelas provisionales de la Sagrada Familia hasta su casa en el Parque Güell–, en la austeridad en la comida, bebida y sueño, para enflaquecer el cuerpo hasta que no tenga fuerza para entregarse a los vicios humanos. ¡La lucha de la pobreza elegida frente a la impuesta! Pero quien mejor representa la imagen opuesta a Gaudí no es Valle-Inclán (dejando aparte la cuestión religiosa, el primero trasformado en fervoroso creyente y el segundo en anarquista anticlerical), sino el icónico personaje de ficción en la obra ‘Luces de bohemia’: Max Estrella. En su deambular nocturno por Madrid, en compañía de don Latino, lamenta ante el Ministro de la Gobernación (viejo amigo) su desgraciada existencia: «Llego en mi hora. No vengo a pedir nada. Vengo a exigir una satisfacción y un castigo. Soy ciego, me llaman poeta, vivo de hacer versos y vivo miserable. Estás pensando que soy un borracho. ¡Afortunadamente! Si no fuese un borracho ya me hubiera pegado un tiro. ¡Paco, tus sicarios no tienen derecho a escupirme y abofetearme, y vengo a pedir un castigo para esa turba de miserables, y un desagravio a la Diosa Minerva!».

Si Max Estrella se resiste a acepta su mísero destino, Gaudí parece buscarlo deliberadamente. Sin embargo, ambos personajes antagónicos (el ficticio y el real), comparten un mismo final: mueren trágicamente. Max a la puerta de su casa, junto a su amigo don Latino, y Gaudí al cruzar la Gran Vía de les Corts Catalanes, en la intersección entre las calles Bailén y Girona, cuando un tranvía que cubría el trayecto de la línea 30 le atropelló. Fue confundido con un mendigo (sus ropas gastadas, abrochadas con imperdibles en lugar de botones y las polvorientas zapatillas que cubren sus pies envueltos en tiras de tela, le daban una pobre apariencia), hasta que el guardia civil Ramón Pérez se personó, atraído por el tumulto e imponiendo su autoridad, obligó a un taxi a llevarlo al cercano dispensario de la Ronda de San Pedro, 37. Finalmente acabó trasladado al Hospital de la Santa Creu (el hospital de los pobres).

En los tres días de agonía, del 7 al 10 de junio, Gaudí no tuvo un don Latino que dijera a su viuda: «¡Madama Collet, es usted una viuda ilustre, y en medio de su intenso dolor debe usted sentirse orgullosa de haber sido la compañera del primer poeta español! ¡Murió pobre, como debe morir el Genio!». Ciertamente, Gaudí era, en aquel momento, el primer arquitecto español que buscó la pobreza por pura elección, y se puede decir que se hizo merecedor de las palabras de don Latino: ¡así es «como debe morir el genio»! Al día siguiente de su ingreso, fue reconocido por el capellán de la Sagrada Familia, mosén Gil Parés, buen amigo suyo…, pero era demasiado tarde. Su muerte, como la de Valle-Inclán, simboliza la derrota del intelectual frente a la realidad corrupta y decadente de aquella España.