Los últimos veinticuatro años en la vida de Antonio Olazábal han tenido como escenario principal el Instituto Eras de Renueva, en el que daba clases de Biología. Fue en el momento de su jubilación -y sonríe al apellidarla "anticipada"-, unos siete años atrás, cuando el sonido de la pulsión literaria llamando a su puerta pareció adquirir un volumen más fuerte. "Tardé un año en ponerme porque estuve con unos libros de texto; luego empecé y fueron cuatro años", aclara: "Cuatro años, pero muchas horas".

Todo lo que vivimos en aquella época lo seguimos arrastrando y eso hay que cerrarlo yaSu historia es una familiar, "de esas de las que no se habla en casa". De esas que, al contarlas, pretenden cerrar heridas: "Alguien me dijo que a los muertos había que dejarlos en paz, que a qué venía yo a escribir esto ahora; pero es la forma que tengo de que los muertos descansen, porque aquí había uno que no lo hacía". Habla de su abuelo. De él recibe no sólo su nombre, también la historia que desglosa y escudriña en un intento de encontrar la quintaesencia de su alma y la de un país totalmente fracturado.

"Antonio Olazábal Díaz de Corcuera fue fusilado a las siete de la mañana del día 30 de marzo de 1938 en el campo de tiro de Puente Castro" es la oración que comienza la nota final de la publicación; también el punto de partida de ‘El puente de Vizcaya’. Casi veinte años más tarde, nacía en León su autor. Tenía diez años cuando empezó a percatarse de los peligros de aquella España. Su padre, relojero de oficio, trabajaba en la antigua Iris, pegada a la Iglesia de San Marcelo. "Por allí pasaba mucha gente", dice y recuerda al hijo de Miguel Castaño, a la viuda del capitán Lozano y a la abuela de José Luis Rodríguez Zapatero. Este último acudió a la presentación del libro junto al alcalde hace unos meses. "Era un grupo como podían ser las víctimas del terrorismo antes de que se les empezara a reconocer: silencio y, a veces, comentarios entre ellos", explica: "Mi padre tampoco hablaba jamás de este tema". Fueron familiares, sobre todo una tía suya, los que provocaron en Olazábal el picor del gusanillo que era conocer la vida de su abuelo. Un picor del que se comenzó a librar hace quince años, cuando pudo hacerse con los consejos de guerra a los que fue convocado su antepasado.

Corría el año 1910 cuando el abuelo del escritor, siendo aún un adolescente, abandonaba sus estudios en el colegio de los jesuitas para adentrarse en el mundo laboral con un puesto en los Altos Hornos de Vizcaya. Cuatro años antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, "la causa de todos los males del siglo pasado" en palabras de Olazábal y el detonante de un centenario que acabó por convertirse en una auténtica guerra permanente. Para entonces, el carácter revolucionario del abuelo ya se había hecho presente entre sus compañeros, obligándole a vestir mono y casco de minero a unos cuantos kilómetros de su hogar; en Santa Lucía de Gordón.

El escritor abrió la puerta a un pasillo infinito cuando quiso asomarse a la historia de su antecesor. "La Historia con mayúscula se conviene a la historia pequeña", dice y resulta difícil cerrar de nuevo el portón cuando se ha caminado por décadas y décadas atrás en el tiempo. "Tuve que recortar", confiesa, pero es contundente: "Todo lo que vivimos en aquella época lo seguimos arrastrando y esto hay que cerrarlo ya".

El escritor abrió la puerta a un pasillo infinito cuando quiso asomarse a la historia de su antecesor. "La Historia con mayúscula se conviene a la historia pequeña", dice y resulta difícil cerrar de nuevo el portón cuando se ha caminado por décadas y décadas atrás en el tiempo. "Tuve que recortar", confiesa, pero es contundente: "Todo lo que vivimos en aquella época lo seguimos arrastrando y esto hay que cerrarlo ya".Sólo faltaba un ingrediente para la receta de ‘El puente de Vizcaya’: "En una historia así, huyendo de maniqueísmos, siempre están el bien y el mal». Encarnando el mal, Olazábal se mete de lleno en la descripción de un tal Pablo Monedero, cuyo nombre "todavía sigue causando temor en la zona de Santa Lucía". Entre papeles de periódico -de "miles y miles de periódicos"-, el autor se topó con algo interesante: "Encontré un consejo de guerra que le hicieron por corrupto, casi seiscientas páginas que relatan todas las barbaridades que hizo el sargento Monedero". Con ese descubrimiento, la inmensa cantidad de fuentes de información a las que pudo recurrir y las voces susurrantes de los familiares que se atrevieron a contar historias de aquellos años, en la mente de Olazábal, este libro empezaba a escribirse sólo.

Un personaje especial entra en juego entre las páginas de la novela: "El destino, como decía en la presentación, es uno de los grandes protagonistas". Varias anécdotas adornan el texto con reflexiones que atañen a la suerte de los individuos en "una tierra de nadie en la que el azar y el destino crecen entre las casualidades". Otra abstracción se suma al destino como personaje: la esperanza. Con ella, quería Olazábal terminar su libro. El final esperanzador queda recogido en las palabras de su abuela, ya viuda por el fusilamiento de su esposo. La narración autobiográfica, desde el punto de vista del abuelo, sembró la duda en el escritor: "En el momento en que lo fusilan, ¿quién cuenta la historia que pasó después? ¿Quién cuenta lo que está fuera del alcance del protagonista?". Unas veinte páginas en cursiva zanjan el epílogo de ‘El puente de Vizcaya’ en un monólogo introspectivo cortesía de la mujer. Palabras que no salen de su boca, pero sí de su pluma, casi cincuenta años después del asesinato de su marido.

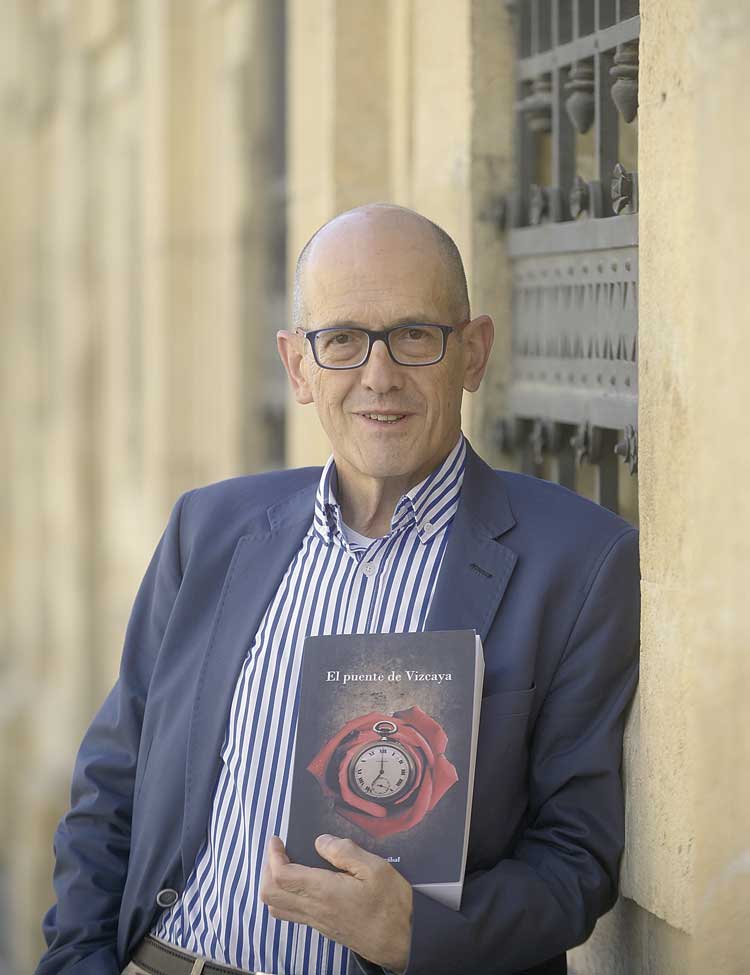

Una tierra de nadie en la que el azar y el destino crecen entre las casualidadesSi uno se pregunta cuánto hay de ficción y cuánto de realidad en esta novela, la respuesta es clara: "De los seiscientos y pico personajes, unos cincuenta serán ficticios". Con la exhaustiva labor de investigación y la costumbre de mantener los oídos abiertos, Olazábal no ha dado puntada sin hilo en su publicación. De ello da cuenta su portada: una flor rodea un reloj de bolsillo que marca las siete de la mañana, "la hora terrible de los fusilamientos". Su fondo es una fotografía de las arcillas del suelo de Puente Castro, realizada por el mismo escritor. El reloj era de su abuelo y de la rosa, aunque hay más de una teoría sobre su presencia, dice: "En el aniversario, le llevé una rosa al cementerio y, por eso, se me ocurrió incluirla". La contraportada enseña un edificio destruido: La Fabricona de Golpejar. Bombardeada por la Legión Cóndor en un ensayo del de Gernika, es un reflejo de las ruinas que quedaron de aquella época. Construcciones en ruinas y familias enteras arruinadas.

No es la única alegoría. Su título, ‘El puente de Vizcaya’ surge del mensaje que el padre de su abuelo le dedica a este cuando comienza a aflorar su instinto de rebeldía: "Él le dice que hay que tender puentes, que hay que llegar a acuerdos; es la idea de que un puente hay que construirlo desde las dos orillas y, para eso, hay que querer tenderlo". Reflejado en las dos márgenes vizcaínas, en que el Nervión separaba dos mundos considerablemente distintos, el escritor hace referencia a esas "dos Españas". La de los trabajadores, en la margen izquierda; la de la burguesía, en la derecha. La de las izquierdas y las derechas en general.

Así termina la charla con Antonio Olazábal. Él saca una pluma del color de la rosa de su portada y firma el libro. El utensilio lleva inscritas las cuatro palabras que lo titulan, en una demostración más de su importancia en la vida del autor. Una publicación con la que nunca quiso hacerse rico. Una novela para enterrar a los muertos y cerrar las heridas. Un libro que se presentará por tercera vez en La Pola de Gordón y que permanecerá en la librería del autor y de sus lectores para recordar que los puentes, antes de derrumbarlos, tienen que ser tendidos.