Cuando muere un escritor, no siempre muere una época. Pero hay excepciones. El pasado trece de abril, las portadas de todos los medios anunciaban el mismo luto: Mario Vargas Llosa, último superviviente del Boom hispanoamericano. Su partida no significa solo la despedida de una de las personalidades más influyentes del SXX, sino también el cierre definitivo de una era irrepetible en la historia de la literatura. Se extingue la última voz de una generación que revolucionó el idioma español y lo proyectó al mundo con una fuerza sin precedentes.

Hablar del Boom es hablar de una constelación de escritores que coincidieron en tiempo, espacio y ambición. Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa –candidatos y ganadores del Premio Nobel– escribieron algunas de las obras más importantes del siglo XX y redefinieron el concepto de literatura en América Latina. Esta dejó de ser periférica, exótica y regional para convertirse en universal, profunda y deslumbrante.

Hasta ese momento, la literatura hispanoamericana vivía en los márgenes del canon occidental, observada con miradas llenas de condescendencia por el mundo editorial europeo y estadounidense. Fue el Boom el que acabó con esa mirada. Estos autores impusieron una nueva voz, una estética propia y una identidad narrativa poderosa. Le dieron al continente una presencia literaria sólida que hasta entonces había sido más conocida por su inestabilidad política que por su creación artística. Por primera vez, el mundo leía a América Latina como sujeto: un sujeto que hablaba con belleza, ironía, rabia y lucidez.

Sin embargo, el Boom no nació de la nada. Fue la culminación de un proceso iniciado décadas anteriores por autores que allanaron el terreno. Jorge Luis Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Alejo Carpentier o Juan Rulfo, entre otros, sembraron las semillas de lo que después floreció como el Boom.

«El deber de un escritor es mantener la lucidez, la capacidad crítica, incluso frente a sus propias certezas», escribió José Saramago. Aunque la frase no le pertenece, podría haber sido el lema de Mario Vargas Llosa. Fue tal vez el más político de su generación, el más riguroso con la estructura de sus novelas y ostentaba gran firmeza al enfrentar al poder, desde la ficción y desde la tribuna. Su literatura está atravesada por esa claridad incómoda, incluso cuando lo llevó por caminos polémicos. Desde sus primeras obras hasta ‘Conversación en La Catedral’, Mario Vargas Llosa exploró los mecanismos del autoritarismo, la corrupción, la violencia y la conciencia individual.

Su leyenda comenzó a forjarse temprano en 1962, cuando ganó el Premio Biblioteca Breve con ‘La ciudad y los perros’, una novela que sacudió a la crítica y reveló una voz original. Aquel fue solo el primero de muchos reconocimientos que vinieron después: el Premio Rómulo Gallegos, el Premio Príncipe de Asturias, el Premio Cervantes o el PEN/Nabokov, entre otros. En 2010, recibió el Premio Nobel de Literatura, «por su cartografía de estructuras de poder y sus mordaces imágenes de la resistencia individual, sublevación y derrota». Cada galardón confirmó lo que sus lectores ya sabíamos: estábamos ante un escritor mayor capaz de mirar al mundo con lucidez y transformarlo.

Cada miembro del Boom tuvo una voz propia. García Márquez nos dejó Macondo, ese universo donde la población sufre la epidemia del insomnio; Cortázar desarmó la novela con ‘Rayuela’ con frases como «nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo»; y eso es lo que hizo con la novela: renovarla a partir del juego y de la ruptura. Por último, Carlos Fuentes, el más diplomático, admitió: «Escribo para que México exista», y convirtió a su país en personaje central de obras como ‘La muerte de Artemio Cruz’ y ‘Terra Nostra’, en las que se abre un diálogo con la historia.

Hay episodios que resumen mejor que cualquier teoría lo que fue aquel movimiento. En 1967, durante un congreso de escritores en Caracas, Cortázar debatió sobre el papel de los intelectuales en América Latina. Aunque evitaba las etiquetas, reconocía la herencia de Jorge Luis Borges, al que admiraba profundamente pese a sus diferencias. Se definía a sí mismo, más que como heredero del estilo de otros escritores, con hummor como «un cronopio»,una criatura absurda y entrañable.

Poco después, cuando ‘Cien años de soledad’ llegó a los escaparates de las grandes librerías, García Márquez no buscaba hacer historia, sino contar los cuentos que le contaban sus abuelas como dijo en más de una ocasión. Fue Mario Vargas Llosa quien, al leer uno de los manuscritos, anunció que estaba ante «una de las grandes obras de la literatura en lengua española». Y tenía razón; la saga de los Buendía todavía conmueve y deslumbra a lectores de todo el mundo, cinco décadas después de su publicación.

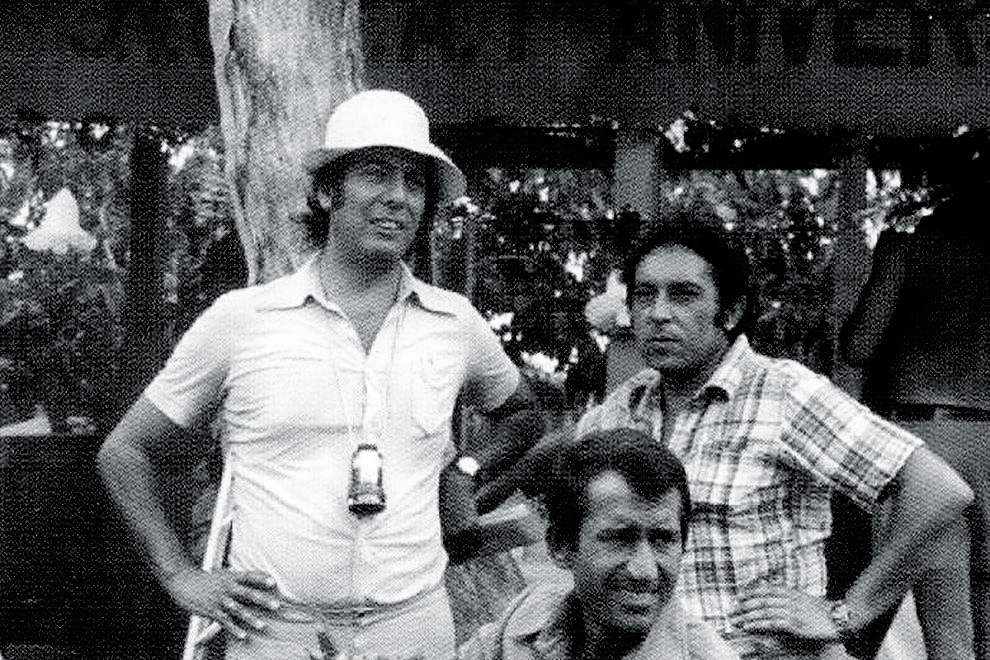

Por otro lado, también hubo tensiones. En 1976, en un cine de Ciudad de México, tuvo lugar el famoso puñetazo de Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez. El motivo nunca se aclaró del todo, aunque las versiones de los círculos más cercanos sugieren que fue una cuestión personal. La ruptura entre ambos simbolizó más que el fin de una amistad: marcó la separación entre dos visiones de la literatura, de la política y del mundo.

Hoy, con la muerte de Vargas Llosa, se va también la última presencia física de aquella generación luminosa. Nos quedan sus libros, sus ideas y su legado, a veces incómodo, otras rotundo, pero siempre inevitable. Y nos queda una pregunta abierta: ¿fue el Boom un fenómeno irrepetible? ¿O el preludio de algo que aún no sabemos apreciar?

En tiempos en los que las voces literarias parecen perderse entre algoritmos y premios dispersos, cuesta imaginar una corriente con el mismo impacto global. Quizá el Boom no fue un modelo, sino un relámpago que lo iluminó todo por un largo instante; tan largo que todavía no termina de apagarse.

Con Vargas Llosa no muere solo un hombre: muere un mito. Y como ocurre con toda gran literatura, en esa pérdida algo del pasado se cierra para siempre y algo del presente se vuelve más nítido, más frágil y más urgente.

Tal vez no haya mejor homenaje que volver a leerlos y sorprendernos de nuevo. Porque quizá la explicación de aquello que no sabemos expresar se trate de eso: la nostalgia; la nostalgia de un tiempo en el que los libros cambiaban el mundo.

Que la tierra te sea leve, Mario. Eterno.