Las oficinas de la compañía ocupaban el laberinto de cristal que la extinta Sony había inaugurado a principios del siglo pasado en Postdamer Platz. Era el residuo de un tiempo olvidado, una antigualla superada por los arquitectos berlineses y sus edificios de inspiración oriental, que seguían las últimas modas de China. La compañía nipona había quebrado tras apostar por un modelo fallido de comunicación por ondas que se había visto desbancado por los actuales telecomunicadores africanos. Una muestra de la eficacia de éstos era la rapidez con la que se había propagado la noticia de una nueva «matanza de robots», como las llamaba la prensa, y el número de manifestantes de diverso pelaje congregados allí.

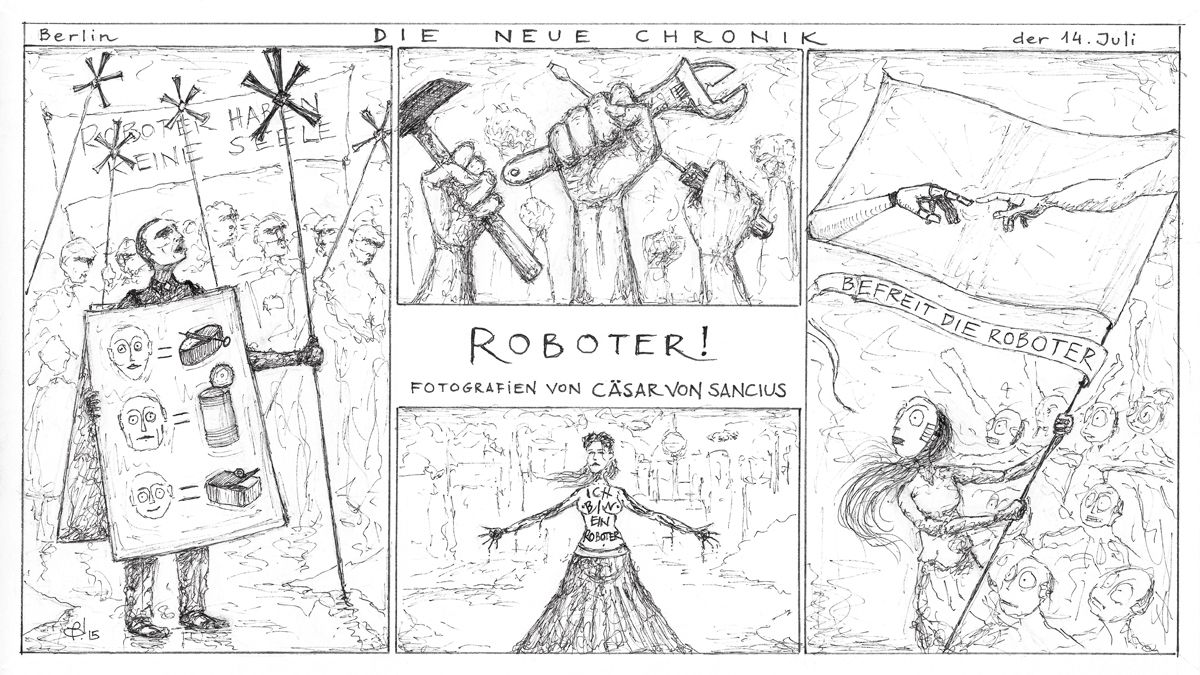

Mary echó un vistazo a las pancartas. Estaban los Postcatecúmenos, agitando rabiosos sus cruces de cinco brazos y alzando carteles de letras rojas que proclamaban: Los robots no tienen alma, y los Prorrobóticos, vestidos con sus estrafalarios trajes de aluminio, que pedían a gritos la libertad de los hombres y mujeres mecánicos: Free the robots! Befreit die roboter! Dos chicas histéricas tiritaban desnudas entre la nieve, cubiertas de falsa sangre. ¡Nosotras también somos robots!, aullaban. Había muchos curiosos y fotógrafos de prensa, y por supuesto no faltaban los grupos de desarrapados expulsados de sus trabajos por los obreros mecánicos, familias enteras que se arracimaban en los suburbios de Kreuzberg y el norte de Tiergarten.

La tasa de paro euroasiática había alcanzado ya el 40% desde la implantación de los robots, lo que creaba una sociedad altamente inflamable. Los atracos estaban a la orden del día y la contención de los asesinatos sólo era posible por la dureza de las leyes; pero las cosas empezaban a cambiar. Los parados zarandeaban sus puños en el aire helado de la mañana y exigían el fin del trabajo robótico; la vuelta a una sociedad, chillaban, más humana.

La situación en otras ciudades no era muy distinta. En Londres, según le había contado su hermano, las cosas estaban aún peor. Hacía ya tres años que no iba a casa. Por exceso de trabajo, se mentía a sí misma. Los mismos que habían transcurrido desde que la Jefatura Policial Euroasiática la había trasladado tras su último caso. Todavía le costaba decidir si había sido un premio o un castigo.

Era verdad que Berlín seguía siendo el principal centro policial desde que Alemania había ganado la primera Gran Guerra y que a su lado Scotland Yard era una comisaría de barrio, pero aún no acababa de sentirse a gusto en la ciudad. Tal vez porque no acababa de entender a los alemanes. Le parecían demasiado sentimentales. Como esos chicos con los que se acostaba, recién salidos de la Academia de Policía. Al final todos querían complicarse la vida, ¿por qué, acaso no veían que ella no merecía la pena?

Empezó como un rumor, recuerda, sentado frente a la ventana, sin nada que hacer o sin ganas de hacer nada. Robots. Eso es para los cuentos de niños, dijo su hermano. No podrán hacer lo que hacemos nosotros, están llenos de aire aquí, reía Sven, señalándose la frente. Nadie estaba preocupado, nadie terminaba de creérselo. Hombres de metal. Tonterías. Ahora se avergüenza de su inocencia. Su hermano ni siquiera tiene ese privilegio. Cierra los párpados y deja que la luz de la tarde los traspase y le llene los ojos de una pasta rojiza.

Déjalo ya, se conmina.

Abre la caja de cartón escondida bajo el azulejo del alféizar y vuelve a contar los billetes.