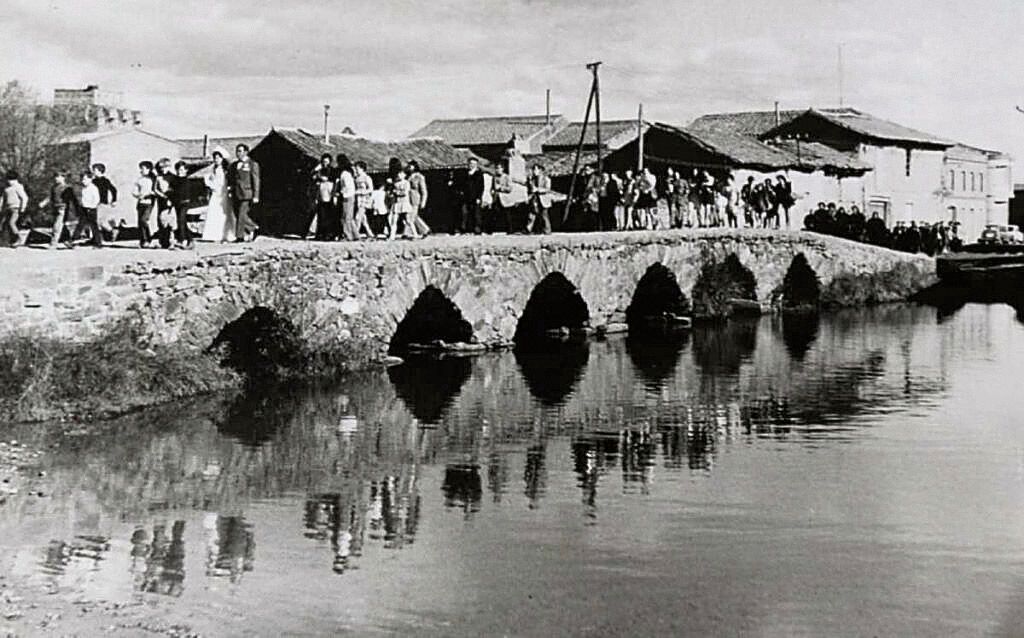

Muchos pueblos tenían un viejo puente —cierto que se venían arriba y siempre le llamaban romano sin muchas razones— y miraban por él, hacían pasar por él la vida, que para eso lo habían construido, fueran romanos o no sus autores.

Pero llegaron los nuevos tiempos —ésa expresión tiene más peligro que llamarle al puente romano— y empezaron a maliciar de él; aquellos tractores cada día más grandes pedían más anchura, que no tenía; aquellas riadas —siempre las hubo— se salían de lo que parecía de razón y nunca faltó una autoridad valiente que ordenara tumbar piedra a piedra el viejo símbolo, «si ya no quedaba nadie de cuando lo hicieron», y la riada se doma encauzando su raza con una escollera de enormes piedras que le roban a truchas y demás habitantes el alimento que vivía en las orillas, ahora de piedra.

Ahora, eso sí, cómo luce un gran tractor a lomos del hormigón del nuevo puente, ancho a estrompatalego.

¿Sería muy complicado haber dejado el viejo puente, el viejo símbolo, y meterle hormigón sin duelo por otro paso que hiera menos la mirada?