La seda nace de un silencio. Un rumor vegetal que madura en las hojas de la morera bajo la luz tamizada del noroeste. Allí, donde la tierra aún respira la memoria de sus frutos, los dedos de los niños recogían con delicadeza aquellas hojas como si fueran pequeños tesoros. En ese rincón del Bierzo sumergido en nieblas y cosechas, Agustín Alonso Jambrina enseñaba a criar gusanos con la misma paciencia con la que se forma un alma. No eran sólo hilos los que tejía, sino destinos.

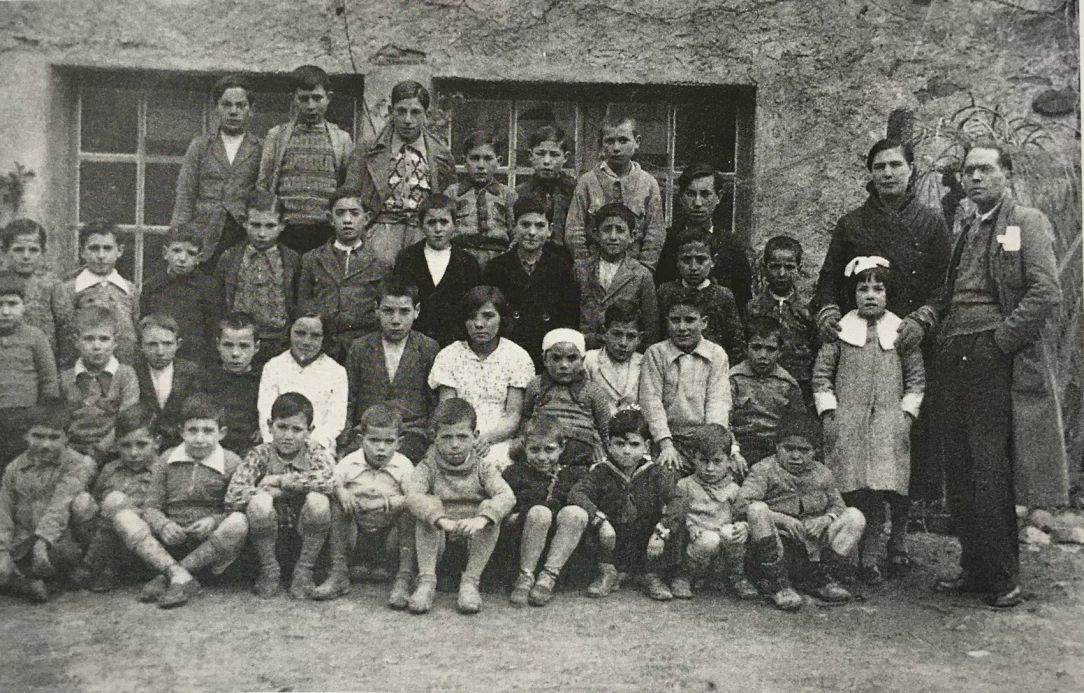

Nacido en Moraleja del Vino en 1898, maestro por vocación y sembrador de esperanza por temperamento, Agustín llegó a San Román de Bembibre cargado de libros, libretas y el entusiasmo de quien cree que la educación es el único escudo frente a la barbarie. Aprendió en Murcia el arte delicado de la sericultura, y lo trajo consigo como quien introduce una forma de belleza práctica en medio del polvo del campo. Enseñaba a los niños a alimentar gusanos, a recolectar capullos, a observar con respeto el ciclo de la metamorfosis. Pero en realidad les estaba enseñando a creer en otra forma de futuro.

No fue el primero. En el siglo XVIII, el marqués de Villafranca soñó con llenar de moreras sus jardines y levantar fábricas de seda entre los valles. Francisco Javier Villegas y Jalón, su administrador, hablaba de gusanos robustos que crecían en Valdeorras sin enfermarse, alimentados con hojas locales tan nobles como las valencianas. Incluso entonces, la seda prometía ser más que un lujo: era una promesa de arraigo, de economía autóctona, de civilización. El inquieto José María González de la Carrera en el XIX, el maestro Victoriano López Rodríguez en el XX, todos sembraron esa promesa como un ideal compartido entre generaciones que buscaban en la morera y la seda una defensa contra el éxodo rural.

Pero la historia de la seda en El Bierzo no se entiende sin la sangre. No hay metamorfosis sin cambio. El 16 de septiembre de 1936, en una cuneta de la Nacional VI, al borde de un país que se desangraba, dos cuerpos aparecieron tendidos entre la maleza: uno en traje azul, otro en gabardina negra y alpargatas color café. Fueron enterrados al día siguiente, a las once de la mañana, en el cementerio de Castrillo de las Piedras. Allí descansan todavía dos paseados José Villar Sobrín y Agustín Alonso Jambrina, ambos bercianos, ambos convertidos en mártires de una civilidad truncada. ¿Quién puede medir lo que se pierde con una vida como la de Agustín? Más allá del cuerpo, lo que fue asesinado en aquella cuneta fue una forma de mirar el mundo: con fe en la educación, en el trabajo paciente, en la comunidad. Su muerte significó también el último suspiro de la sericultura en El Bierzo.

Nadie volvió a hablar de moreras, ni de gusanos, ni de hilos. Las manos que antes tejían se cerraron en puños o se abrieron en despedidas. La seda fue sustituida por el silencio.

«Sangre y Seda». La frase parece una contradicción, pero en su paradoja se esconde una verdad más honda. La seda representa la delicadeza de una civilización que se construye con cuidado y tiempo. La sangre, el desgarramiento brutal de una historia que no supo contener su violencia. Y sin embargo, ambas fluyen, se mezclan, se entrelazan en el rostro de quienes vivieron para enseñar y murieron por pensar. A veces, uno se pregunta si el arte de criar gusanos de seda no era también una metáfora de la educación misma. Ambos requieren oscuridad para crecer, un calor constante, una dieta rigurosa y sobre todo, espera. Jamás prisa. Agustín lo sabía. Lo sabían también los alumnos que guardaban sus enseñanzas en las alforjas invisibles del alma. La sericultura, como la pedagogía, no busca resultados inmediatos, sino tramas consistentes donde pueda deslizarse la historia de un pueblo.

Agustín no fue un maestro al uso. Bajo su batuta, la escuela dejó de ser un recinto de pupitres alineados para convertirse en una extensión viva del paisaje y la memoria colectiva. Aquel hombre de gesto sereno y mirada inquieta supo ver en las piedras del Bierzo algo más que ruinas: huellas de una identidad que debía ser rescatada antes de que el tiempo, o la indiferencia, las borrara por completo.

Durante los años veinte y treinta, guió a sus alumnos entre zarzales y colinas, a la caza de vestigios romanos como la villa de El Parral, donde el pasado parecía aún respirar entre las tejas rotas y las ruinas enterradas. Como presidente del Centro de Colaboración Escolar de Bembibre, tejió redes que superaban las paredes del aula: organizó la Fiesta del Ahorro como una lección de prudencia económica, y la Fiesta del Árbol como un canto anticipado al ecologismo, cuando todavía no existía esa palabra.

En marzo de 1936, como si presintiera que el futuro se estaba cerrando como una trampa, presentó al Ayuntamiento de Bembibre un sueño que nunca llegaría a ver cumplido: fundar un museo que preservara la memoria histórica y cultural de su tierra, un templo laico donde el conocimiento fuera la mejor forma de resistencia.

Dice Italo Calvino que «la memoria es como la arena seca: retiene la forma del cuerpo que la tocó, pero la pierde con el primer soplo». Quizá por eso necesitamos volver a contar estas historias. No para perpetuar la nostalgia, sino para recordar que hubo un tiempo en el que la vida se construía con manos limpias y mirada larga. Que la justicia, la belleza, el conocimiento, no eran abstracciones, sino materias tangibles que se cultivaban como moreras junto a las casas. Tal vez un día vuelva a florecer la sericultura en El Bierzo.

Tal vez los niños del futuro alimenten gusanos con las hojas de los mismos árboles que un día tocó Agustín. Y tal vez, en cada hilo brillante que surja del capullo, resuene no sólo la historia de una comarca, sino el eco de una vida que tejió, entre «Sangre y Seda», la esperanza de un país más justo.