A mediados del mes de junio de 2010 nos enterábamos de las conclusiones de un estudio llevado a cabo por la Universidad de León (ULE), apoyada por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), que alertaba sobre el gran número de ejemplares (1.300.000) de castaño que estarían hipotéticamente infectados en El Bierzo por el temible ‘chancro’. Se concluía que era preciso un plan de control fitosanitario si se quería o pretendía mantener la producción de castaña en los niveles actuales. En el trabajo de campo también se mostraba con datos que, del total de las parcelas dedicadas al cultivo del castaño, el 99,6% se hallaban en la situación conocida como «agusanamiento» de la castaña, en sus distintos grados de afectación. Asimismo, en distribución superficial, se estimaba que el área de contaminación parasitaria era superior a las 17.500 hectáreas. Ello patentiza la preocupación progresiva por la necesaria protección de nuestros bosques y la urgencia absoluta de una intervención en los caracterizados o catalogados en este estado. Su amenaza incide en la parcela económica y en el futuro sostenible.

Chancro y anécdotas

La ‘Cryphonectricia’ parásita es un virus que provoca el chancro en el castaño. Esta enfermedad ha sido ampliamente analizada y contemplada en todas las zonas castañeras europeas. Sin embargo, a pesar de ello, las únicas esperanzas razonables a corto-medio plazo para superarla o atajarla se basan en intentar acotar los espacios «enfermos» y lograr así el conocimiento de las diversas poblaciones del hongo (invasoras en los terrenos sospechosos de acogerlas) y, en consecuencia, proceder a la aplicación de cepas hipovirulentas.La reproducción del virus es fundamentalmente asexual, a la vez que la escasa diversidad o variedad de tipos con compatibilidad vegetativa y la existencia de cepas hipovirulentas asociadas a los tipos dominantes, constituyen factores que juegan a favor del empleo de técnicas de control biológico del chancro en los sotos y fincas «infectadas» de Lugo, Ourense y El Bierzo.

La nota reproducida a continuación procede, en esencia, de la bitácora www.historiacocina.com. El origen clásico del castaño es confuso y contradictorio - consecuencia de las referencias o testimonios escritos que han llegado hasta hoy - siendo la primera de ellas, al menos que se sepa, la que nos dejó Jenofonte (431-354 a.C.). Este autor y estudioso heleno -en su obra ‘Anábasis’, libro V, 4-29 - nos habla de los mosinecos, pueblo jaranero y bullicioso como pocos, cuyos miembros vivían cerca del mar Negro y del que nos relata:«En los graneros había muchas nueces lisas sin ninguna hendidura. Éste era su alimento principal, que hervían y cocían como pan», por lo que se deduce que en Grecia no era conocida la castaña en esos momentos o al menos este hombre no las reconocía en su autenticidad.Al margen de esto, y hablando de los mosinecos, Jenofonte nos transmite asimismo el uso o costumbre acendrado de que los soldados hacían el amor delante de todos con las putas (meretrices) que les acompañaban en un «aquí te pillo, aquí te mato» sin inferirles ni provocarles sentimiento de pudor alguno, seguramente influidos por el gran poder energético que les proporcionaban las castañas. Y para colmo de males, se confirmaba y apreciaba algo que los griegos no entendían: estos soldados «hablaban consigo mismos, reían y se ponían a bailar en cualquier sitio que encontrasen como si alguien pudiese verlos», lo que ya era el máximo dislate, razón por la cual los consideraron bárbaros.

El magosto

Esta celebración, de extracción y génesis primitiva pagana, es producto de la adquisición de conciencia social e individual por parte de los primeros pobladores de los que tenemos conocimiento y huella notoria.Hay otras connotaciones a resaltar como que también constituía una celebración o efeméride respecto y con motivo del culto a la fecundidad y al simbolismo asociado a sus ritos: el hombre y su virilidad, representado idealmente por el Sol-astro rey, dios que todo lo fecunda en una reproducción ininterrumpida. Con posterioridad, la tradición primigenia y pagana fue adoptada y transformada por el cristianismo (que logró incardinarla en el culto a los santos y difuntos, entendiendo que en los días 1 y 2 de noviembre se efectuaba una especie de muerte y resurrección de un nuevo ciclo solar). En concreto, la festividad del 1 de noviembre proviene de inicios del siglo XII, momento en que el papa Bonifacio IV aceptó del Emperador de Oriente el Panteón de Agripa, erigiendo sobre él una iglesia cristiana consagrada a la Madre de Dios y a Todos los Santos. Se detecta un matiz pseudorreligioso en la costumbre de abandonar unas castañas asadas, después de la fiesta anual, en previsión de que los espíritus de los allegados de los allí presentes se aprovecharan de los restos con fruición y provecho.

En el municipio de Toreno - y tal vez en otros próximos - se lanzaban castañas (crudas o asadas) en señal de agradecimiento y reconocimiento a todos aquellos que contribuían en el año litúrgico, con sus aportaciones dinerarias, a engordar el «cepillo» parroquial (el relativo y potestativo de las ánimas). Se relata la creencia de que la cantidad de fruto recogido (procedente de la torre del templo eclesial) era proporcional al volumen de limosnas aportadas anteriormente.

“Campano ” de Villar de Acero

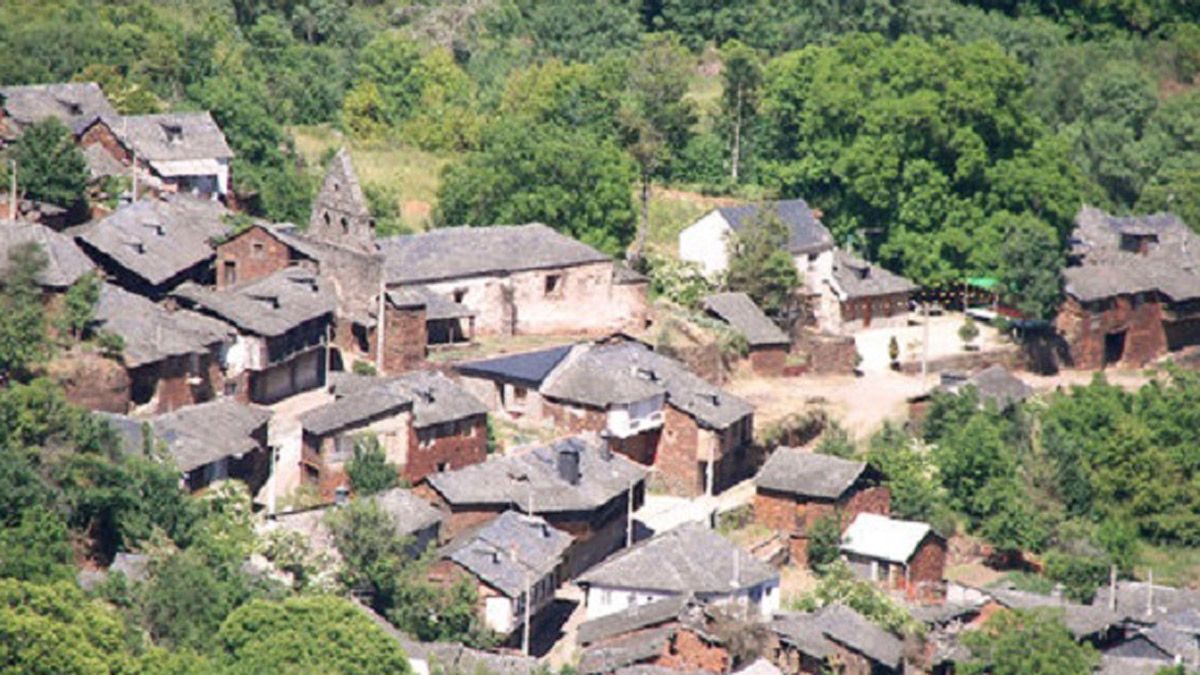

Aproximadamente a unos 20 kilómetros de Villafranca y, justo entre La Leitosa y Tejeira y flanqueándola un castañar a la izquierda en su acceso de entrada (de nombre ‘Daquelado’), se sitúa la localidad de Villar de Acero (Vilar de Aceiro). En el monte comunal de Villar se cobija toda una joya natural: el castaño «O Campano», el ejemplar de todas las especies más ancho y grueso de toda la Península Ibérica. Se le puede reconocer como «el árbol totémico y simbólico de toda la zona». El gigantesco castaño, que ya ha cumplido centenares de años enraizado y apegado a esta tierra, es un orgullo para los vecinos de Villar de Acero, Pedanía típica de la Somoza berciana y que pertenece al municipio de Villafranca del Bierzo, habiéndose incluido en el ámbito de protección de la Reserva de Ancares. Es, con total certeza, uno de los más emblemáticos, célebres, grandes, añosos y extraordinarios no sólo de todo el espacio circundante, sino también de Europa. Los entendidos y peritos estiman que su edad podría rondar los 800 años de existencia. Este ejemplar mastodóntico está dimensionado con unas cifras de impresión: 34 metros de altura, su copa tiene de diámetro unos 16 metros y la longitud perimetral de su tronco alcanza los 15 metros y medio. Es decir, que sería preciso unir «en corro» a entre 9 y 10 personas-tipo con los brazos desplegados para abarcarlo en todo su contorno.El enorme y viejo castaño está quemado y herido por las huellas incendiarias. Ahora, en consecuencia, apenas da cosecha de castañas, mientras que por los años 40 proporcionaba, para hacerse una idea, dos carros repletos tirados por vacas simplemente de oriceras, después de la recolección del fruto.

Proverbios

Teniendo en cuenta la raigambre y constancia del elemento tratado anteriormente a lo largo de diversas civilizaciones y épocas, cabe mencionar unos ejemplos mínimos de la amplia e inmensa utilización en el lenguaje del vocablo «castaña» y que han llegado con vigor y determinada vigencia hasta nuestros días:«Cada cosa a su tiempo y las castañas en Adviento».

«Relámpagos en San Juan, las castañas lo pagarán».

«Sacar a alguien las castañas del fuego» (de un apuro o dificultad).

«Con castañas y vino nuevo, ya no muere el pueblo».

«Agua de agosto, ni buen vino ni buen magosto», o su variante: «Agua de agosto, ni buen nabo ni buen magosto».

«Por el Pilar las primeras castañas has de asar».

«Castañas, nueces y vino son delicias por San Martino».

«Noviembre es tiempo de batatas, castañas y nueces» (batata: especie de tubérculo dulce).

«Por San Eugenio (13 de noviembre) pon las castañas al fuego».

«Castañas en Navidad saben bien y pártense mal».

«Castaña la primera y nuez la postrera».

«Por San Cebriano, castaña en mano» (típico zamorano).

«Las castañas quieren en agosto arder y en septiembre beber».

«Calor en julio, castañas seguro».

«Por San Miguel primero la nuez y la castaña después».

«Noviembre es mes de castaña, bellota y nuez».

«En Todos los Santos la castaña es el mejor bocado».

«Agosto mojado, castañas a cestados».

‘Romanzas’ del Bierzo Oeste

«As castañas que despois de San Martiño quedan no souto son do moucho» (búho, lechuza o mochuelo).

«Cada crouco no seu souto», crouco: castaña pequeña, despreciable.

«Se xantas castañas, de visita non vaias» (por problemas de «ir de vientre»).

«Castaniñas a roer, piolliños a nacer» (exhortación a los niños para que no se excedieran «mascando» castañas).

«Tan honrado é o caldo coma as castañas» (cuando uno echa las culpas al otro y los dos son copartícipes detravesura).

Constatando el enorme caudal - en cuanto a sabiduría de la colectividad - que se ha conservado durante muchas generaciones, es de ley aludir a la literatura oral y al imaginario de los pueblos. Y es que algunos brocardos, máximas y lecciones morales, se sustancian en una oración corta, llena de un compendio exhaustivo de experiencias individuales y sociales repetidas.

Estas encierran, a su vez y tomando una perspectiva de transmisión de valores, pautas y prescripción de comportamientos, una auténtica orientación (moralizante o pragmática) hacia tal o cual modo de vida adecuado a un programa culturizante, coherente y beneficioso.