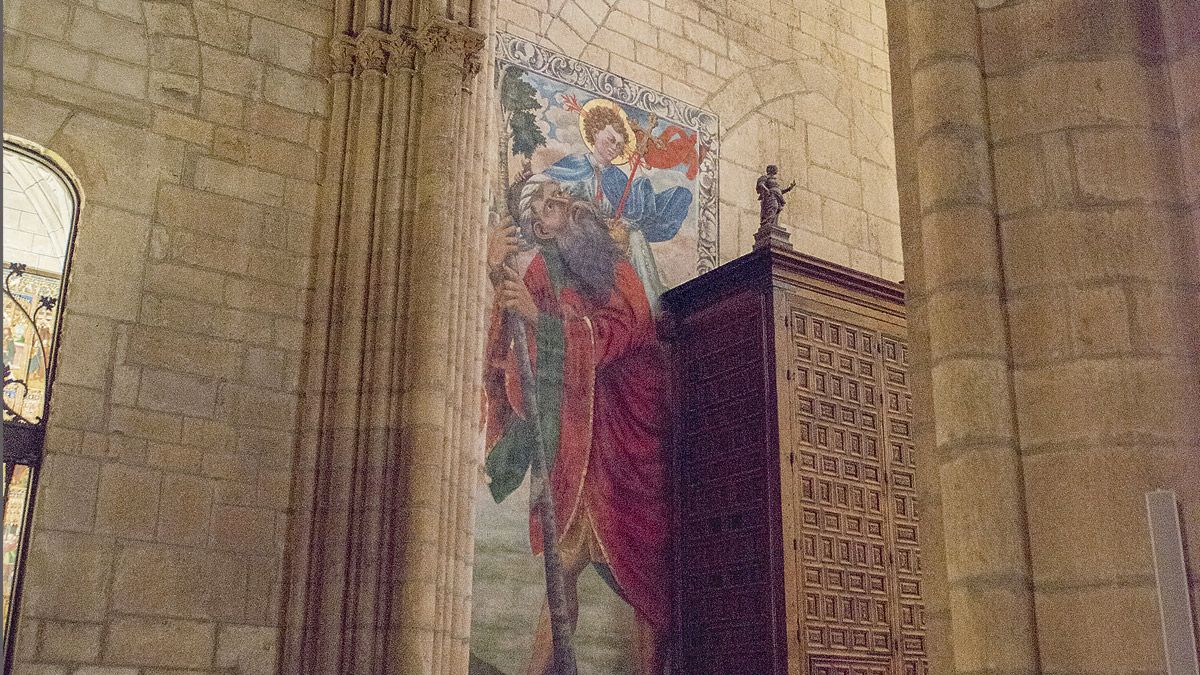

El fresco ante el que nos encontramos, de considerables dimensiones, es de autor desconocido y representa a San Cristóbal mientras cruza un río con el Salvador sobre sus hombros. Vemos cómo el santo vuelve la cabeza en dirección al niño. Ese detalle hace la escena más entrañable. Ha sido restaurado recientemente porque el anterior se hallaba en un estado lamentable, lleno de desconchados. Al pie, vemos el sarcófago de San Alvito. Si se fijan, presenta un hueco. La tradición dice que las madres deben introducir en él la cabeza de sus bebés y pedir un deseo; el santo intercederá para conseguirlo...». La guía desgranaba su letanía de anécdotas baladís con la misma calma que una vaca rumia la hierba que arrancó del prado. Llevaba media hora pegado a aquel grupo de turistas de la tercera edad que se dejaban conducir por el interior de la Catedral como un rebaño obediente, la mayor parte del tiempo en silencio. Se desentiende de ellos cuando la guía pide que la acompañen a ver el sepulcro de Ordoño II. Detenido ante aquella figura cubierta con una túnica roja que le llega a la rodilla, apoyada en una rama de árbol se siente como un enano ante un gigante al que le gustaría desafiar, arrojarle una piedra y acertarle en medio de la frente para que se viese obligado a dejar caer la carga que traslada, ese Niño Jesús ridículo, ocupado en pensar quién sabe qué, ataviado con un manto azul, y que no se digna mirar al gigantón. Si se da prisa aún los puede alcanzar, seguir con los jubilados escuchando a la guía hasta que se haga la hora de volver, de regresar de su paseo diario desde Santa Isabel, su hogar desde hace un año, a la Catedral. Ante él, el camino de vuelta a Puente Castro sembrado de dificultades, de acechanzas. Si el santo del fresco le prestase su manto podría disfrazarse de Caperucita y salir al encuentro del lobo en el centro del bosque.

Su psiquiatra le aconsejó que solicitase plaza en un taller ocupacional. Se lo pensó un tiempo, dando largas. Al final se ofreció a agilizar los trámites, él se encargaría de llamar y concertar una entrevista para ver en qué momento debía empezar. Una semana después, cruzaba la puerta del centro, una de tantas puertas repartidas por todas partes que tiene el infierno, tragado como un barquito de papel por un sumidero. La jornada se abría con todos ellos reunidos alrededor de dos mesas ensambladas leyendo los periódicos del día y extrayendo las noticias más destacadas, sobre las que había que hacer algún comentario. Se sentía ridículo, con su carrera terminada, entresacando informaciones intrascendentes, compitiendo por destacar sobre sus compañeros de encierro. Porque aquello era una prisión, en el mejor de los casos, una segunda escuela de primaria. Varias habitaciones comunicadas entre sí, sin pasillos, y un despacho. Las mesas, las sillas, unos armarios; todo corriente. La iluminación artificial sobre las cabezas como en una granja de gallinas ponedoras, a la espera de la puesta de ese huevo filosófico llamado cordura. Una nada sabiamente administrada por los tres trabajadores sociales ocupados en entretenerlos durante unas horas, estudiando sus reacciones con esa expresión endurecida, aunque amable, de los que se ven obligados a tratar con gente problemática. Hacía su vida, hablaba lo imprescindible a la espera de que le dijeran que ya había cumplido y poder escapar de allí. Hasta que un día se cansó de ese diario repaso de la prensa, la búsqueda de los siete errores en los pasatiempos, las salidas en grupo a visitar alguna exposición, los consejos para portarse bien y no pudo más. En un ataque de rabia destrozó los ordenadores con un tiesto. Cuando los trabajadores intentaron calmarle, también recibieron su parte.

Le despierta el ladrido de un perro. Por un momento cree que se encuentra en el pueblo, veraneando. Empezaba uno en cualquier parte y pronto se le sumaban otros desde distintos lugares. Entonces tardaban en dejar de ladrar, de interrogar a la noche sobre lo que pintaban ellos aquí en la Tierra, con cuatro patas rematadas por una cola, y un instinto exigente que satisfacer. También él tardará en dormirse de nuevo, si es que lo logra, y entretanto no puede encender la luz y leer. Desde que ha dejado de fumar, el mínimo sonido le despierta. Recuerda a la guía de aquella mañana. Es nueva, no la había visto nunca. Lo más probable es que acompañase a los jubilados desde su punto de salida. Una presencia necesaria a esas edades, la de alguien que vigila para que nada malo nos suceda, como el ángel de la guarda. Descarta la idea de masturbarse pensando en ella. Lleva un tiempo sin hacerlo y no le va del todo mal. Se siente menos paranoico. Ha dejado de fumar, no se masturba, se diría que por fin intenta comportarse como es debido. El perro ha callado y todo queda en silencio, en ese silencio espeso e indiferente de los lugares donde vives de prestado y de paso. Porque algún día le dirán que puede irse, que ya está mejor, que se le da una nueva oportunidad, que puede dejar Santa Isabel y volver a las consultas externas en el ambulatorio; el cuento de empezar y nunca acabar. Su voz era ligeramente nasal y se endureció cuando se sumó al grupo, aunque no dijo nada, permitió que siguiera con ellos. Mientras los otros levantaban la cabeza para admirar el rosetón central, él la estudiaba con disimulo, calculaba sus años, se preguntaba por sus estudios y si tendría pareja estable. Aunque se alejaba de su tipo, la envolvía una placida quietud de matrona que la hacía apetecible. No era una niña, pero tampoco excesivamente vieja. Invitaba a posar la cabeza sobre su pecho, a hundir allí la cara. Siente la sacudida urgente en el centro del estómago del deseo, el comienzo inesperado de una erección, y comprende por qué los perros ladran obstinados de madrugada.

Basado en la fotografía y el texto del artículo de ‘Trazos’ titulado ‘Transformación o el fresco de San Cristóbal’ publicado en LNC el 17 de junio de 2020.

Caperucita roja

Por José Javier Carrasco

10/09/2022

Actualizado a

10/09/2022

Lo más leído