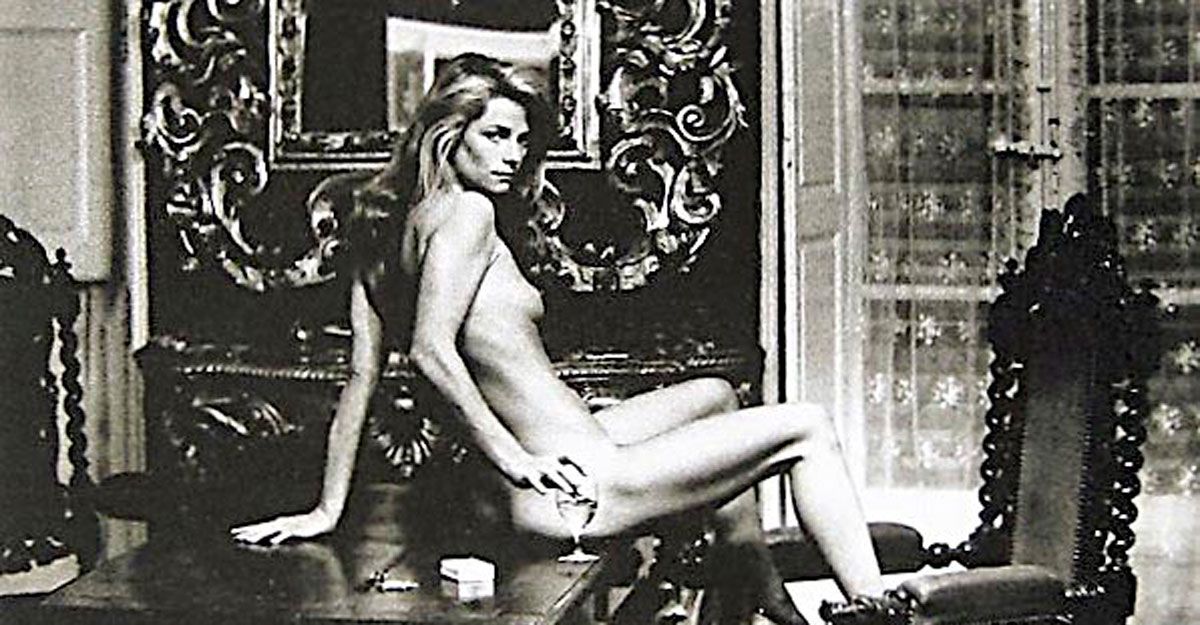

Cuando me despierto, veo el tranquilo y anguloso rostro de Charlotte, que otea el estilo barroco de la habitación por encima de su hombro. Cada gesto que veo en ella es precioso. Aparto el blanco edredón que cubre mi cara y descubro que está completamente desnuda, sentada sobre la gran mesa que hay enfrente de la cama. Sus largas y esculpidas piernas forman un puente que desemboca en los reposabrazos de una silla azul pegada al escritorio, en la que ya estoy deseando sentarme. Sin decirle nada, busco entre el edredón mi culotte y mi sujetador negros; no recuerdo dónde los dejé anoche. Al acercarme a ella, paso la mano por su muslo derecho, voluminoso, suave, el cual se desliza en elegantes curvas hasta una rodilla pequeñita y marcada. Cuando acaricio su rodilla, suelta un minúsculo y atrayente grito de dolor: he tocado una herida que se hizo ayer, al rozarse contra la pared, mientras se deslizaba una y otra vez sobre mí en la cama. Me siento en la silla y miro sus rasgados ojos verdes.

Charlotte se inclina sobre mí y me peina el oscuro cabello, mirándome como una gata sonriente, con una mezcla de interés y dureza. Dureza en su frente, en sus pómulos y hasta en sus labios; una dureza que no había visto jamás, que por una parte me paraliza y, por otra, me hace desear saltar sobre ella. Me asusta la rapidez con que ha ocurrido todo, hace apenas unas horas que nos conocemos. La misteriosa casualidad nos trajo a las dos a esta habitación de hotel.

Dibujo una T mayúscula en su alargado abdomen, aplanado hasta llegar a un ombligo pequeño y perfectamente socavado, donde se curva ligeramente hacia mí. Apenas sé su nombre y ya no quiero dejar de fluir por esta piel tan suave. Apoyo mi cabeza sobre la invisible letra T mientras pienso en nuestra anatomía, tan similar, pero lo que más me choca es nuestro idéntico corte de pelo, ondulado y caído sobre los hombros. Me sonrío. Qué tontería. Dos mujeres juntas… El mismo pelo… Quiero en mi vida más tonterías como ésta.

Charlotte es mi primera manifestación homosexual. Quiero decírselo, decirle todo lo que siento por ella. Y también que existe Iván, con quien vivo desde hace dos años; aunque, después de pasar estas horas con Charlotte, no sé si podré seguir viéndole. Llevo meses sin acostarme con él; cuando uno se va a la cama, el otro ya está durmiendo desde hace rato. Cada vez soporto menos su anodino tórax, liso, plano… su barba que a veces apesta a humo… Y ese bulto que asoma bajo los pantalones de su pijama… Cuando intenta despertarme frotándose contra mí me produce ansiedad, malestar, porque lo noto crecer con pálpitos arrítmicos sobre mi sexo, entre mis nalgas… Casi me da asco sólo de pensarlo.

A su lado, mi suave y seductora felina tiene una impecable copa de vino blanco que acaba de servirse, manchada con la imperfecta huella de su saliva. En algunas historias de ciencia-ficción he leído cómo de la saliva se puede sacar ADN para clonar a una persona. Las marcas son casi transparentes y me recuerdan a cómo dejé ayer su entrepierna. Comienzo a pensar en hacer hijos con ella. Hijos que sean idénticos a ella, a quienes acariciar, hijos surgidos de nuestra pura atracción. El solo hecho de ver sus babas estampadas en un vaso me despierta el instinto sexual. Poso un dedo sobre la gota de vino que quedó atrapada en esta huella tan prometedora y la dejo caer sobre la punta de mi lengua. La mezcla de los ácidos del vino y de su saliva me lleva a decir sólo una cosa:

– Quiero repetir lo que hicimos ayer.

– Aún tenemos un rato –asiente ella, sonriente.

Inclina su cabeza para chuparme el labio superior y después el inferior. Yo me dejo succionar, mientras saboreo a través de su boca el ácido del frío vino, con su pelo haciéndome cosquillas en las orejas y en los hombros. No puedo dejar de acariciar la silueta de sus gemelos, que me recuerdan a los de Ania, aquella sobrina nórdica de Iván: tenía los mejores gemelos que nunca haya contemplado en mi vida. Como si yo misma hubiera esculpido los de Charlotte, grandes rectángulos de bordes redondeados, se los acaricio primero con el dorso de la mano y después los amaso bien.

Charlotte me agarra del cabello con firmeza y estampa su lengua, aún fría por el vino, en mi garganta. Esto me acelera tanto que, como impulsada por un resorte, me levanto de la silla y me aprieto contra ella mientras los tirantes del sujetador se deslizan por mis hombros. Charlotte pasa la nariz por mi escote y me olisquea como un animal que siguiera el rastro de una presa. Cuando quiero darme cuenta, he vuelto a perder la ropa interior. Deseo que me respire de arriba a abajo, convertirme en aire y deshacerme dentro de ella.

(Continúa mañana)

Relato del Taller de composición que imparte Manuel Cuenya en la Universidad de León

La prisa (I)

Con sensualidad y elegante estilo, la autora nos cuenta la aventura amorosa de dos mujeres en la habitación barroca de un hotel. Se trata de un relato descriptivo con un final que acaba sobrecogiéndonos

23/07/2016

Actualizado a

18/09/2019

Lo más leído